コラム

-

症例

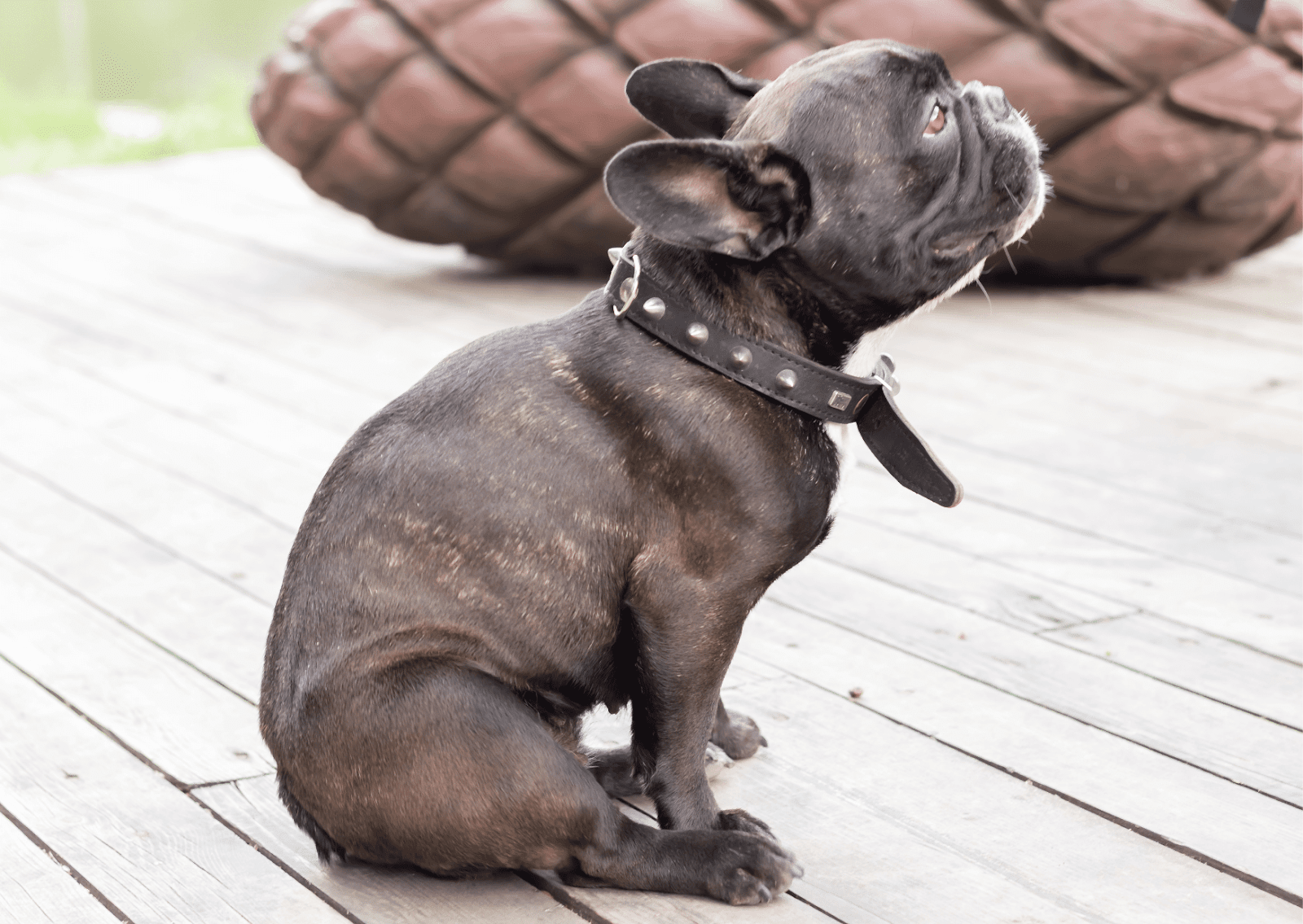

雨の日も楽しく運動不足対策!室内犬のストレス解消アイディア

梅雨の時期になると、お散歩に行けない日が増え、愛犬のストレスが気になるという飼い主様も多いのではないでしょうか。

外で思いきり体を動かすことができない日が続くと、運動不足だけでなく、心のバランスにも影響が出ることがあります。「最近いたずらが増えた」「落ち着きがなくなった気がする」といった変化がみられるときは、愛犬がストレスを感じているサインかもしれません。

今回は、雨の日でも愛犬が楽しく過ごせるよう、自宅で実践できるストレス解消アイディアをご紹介します。

その行動、ストレスかも?運動不足がもたらす体と心の変化

室内で生活している犬にとって「運動」は心身の健康に欠かせない要素です。

本来、犬は散歩を通して探検したり、においを嗅いだり、人や動物と関わったりしながら、本能的な欲求を満たしています。

しかし、天候不良などで刺激の少ない日が続くと、心と体のバランスが崩れやすくなり、知らず知らずのうちにストレスがたまってしまいます。

<室内犬が抱えやすいストレスの原因>

・運動不足

・外の刺激がない環境

・日常の単調さ

・コミュニケーション不足

こうした要素が重なると、さまざまなストレスサインとして行動に表れることがあります。

<よくみられるストレスサイン>

・破壊行動:おもちゃをかじり続ける、家具を壊す

・落ち着きのない行動:吠え続ける、そわそわと動き回る

・過剰なグルーミング:前足をなめ続ける、体をかきむしる

・反復的な動き:しっぽを追いかける

・体調の変化:食欲不振、下痢など

このようなサインがみられた場合は「雨の日だから仕方ない」と済ませず、少しでもリフレッシュできる環境づくりを心がけてあげましょう。

おうちでできる!室内でのストレス&運動不足解消法

雨の日でも、ちょっとした工夫で愛犬と楽しく過ごすことができます。ここでは、室内で手軽にできる運動や遊びのアイディアをご紹介します。

◆ 室内でもできる軽い運動

体を動かすことでエネルギーを発散し、問題行動の予防にもつながります。

・「持ってきて」遊び

ボールやおもちゃを軽く投げて「もってきて!」と声をかけましょう。持ってきたらしっかり褒めて、楽しさと達成感をプラス。

・タオルで作るミニ障害物レース

丸めたタオルやクッションで簡単なコースをつくり、またがせたりくぐらせたり。体と頭を同時に使う、良い刺激になります。

・軽い引っ張りっこ

ロープやぬいぐるみを使って遊びます。「スタート」「おしまい」の合図を決めておくと、興奮しすぎず遊べます。

・かくれんぼ遊び

飼い主様が隠れて名前を呼び、探してもらう遊びです。遊びながら絆が深まり、見つけたときの喜びが自信にもつながります。

◆ 知育トイで「頭の運動」

頭を使った遊びは、退屈やストレスの解消に効果的です。

STEP① フードやおやつを少量準備

STEP② コングやおやつボールなどにセット

STEP③ 鼻や前足で工夫する様子を見守り、時々声をかけて応援しましょう

◆ トリック練習で集中力アップ

指示に集中することで気持ちが落ち着き、1日のメリハリづくりにも役立ちます。

STEP①「おすわり」「ふせ」「くるん」など基本的なトリックを選ぶ

STEP② 成功したらすぐにご褒美を

ご褒美は、おやつだけでなく、ほめ言葉やスキンシップでもOKです。ご褒美が毎回おやつだとカロリー過多になることもあるため、愛犬が喜ぶ方法をうまく取り入れましょう。

楽しみながら「できた!」を重ねることで、落ち着きや自信が育ちます。

◆ スキンシップ&マッサージで安心感を

体を動かしたあとは、ゆったりとした時間も大切です。

やさしく撫でたり、顔まわりや背中、肩などをマッサージしてあげましょう。

飼い主様のぬくもりは、愛犬にとって大きな安心材料です。特に雨音や気圧の変化で不安定になりやすい日は、スキンシップが心の安定にもつながります。

<ワンポイントアドバイス>

子犬や高齢犬、小型犬は体力に限界があります。

運動量や刺激は、その子に合ったペースで調整してあげましょう。

症状が続くときは要注意|病気や行動の専門的サポートも

室内での工夫をしても、なかなか元気が戻らない、行動が普段と違う…そんなときは「ストレス以外の原因」が隠れていることも考えられます。

一見ストレスのように思える行動でも、以下のような身体の不調が関係しているケースも少なくありません。

・甲状腺機能の異常:元気がない、寝てばかりいる

・関節疾患:動きたがらない、攻撃的になる

・消化器の不調:食欲不振、嘔吐や下痢が続く など

▼消化器の不調についてはこちらで詳しく解説しています

体調と行動の変化は密接に関係しているため「様子を見ているうちに悪化してしまった」というケースもあり、注意が必要です。「雨のせいかな」「そのうち治るかも」と見過ごさず、小さな変化でも気になることがあれば、早めの受診をおすすめします。

<行動面が気になる場合は専門家に相談を>

次のような問題行動が続く場合は、獣医師やドッグトレーナーのサポートを受けるのも一つの方法です。

・家具を壊す、トイレの失敗が続く

・吠えやすくなった、要求が増えた

・落ち着きがなく、指示が通らない

行動診療を取り入れている動物病院や、しつけ・環境の見直しを支援する専門家に相談することで、飼い主様と愛犬の双方が安心して過ごせる環境づくりにつながります。

まとめ

梅雨や雨の日が続くと、愛犬にとってもストレスがたまりやすくなります。運動不足や刺激の少なさによって心と体のバランスが崩れ、行動や体調に変化が出ることも珍しくありません。

そんなときこそ、日常のなかでできる工夫が大切です。知育トイや室内遊び、トリック練習、スキンシップなどを取り入れることで、愛犬が楽しくリフレッシュできる時間をつくってあげましょう。

一方で、ストレスのように見える症状のなかには、体の不調や病気が隠れていることもあります。気になる行動が続くときや、普段と様子が違うと感じたときには、早めに動物病院へご相談ください。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

犬の夏バテ対策ガイド|予防法と症状が出たときの正しい対処法

夏の暑さは、犬にとっても大きな負担になります。特に高温多湿な日本の夏は、体温調節が苦手な犬にとって過酷な季節です。

暑さが続くと、体力の消耗や体調の変化が少しずつ表れてくることもあります。深刻な体調不良につながる前に、早めの対策を講じることが大切です。

今回は、夏バテを防ぐための日常の工夫と、症状が出たときに飼い主様ができる対処法について、獣医師の視点から詳しく解説します。

その不調、夏バテかも?犬に見られるサインと注意点

犬の夏バテとは、暑さや湿度によって体に負担がかかり、食欲や元気が少しずつ落ちていく状態を指します。明確な医学用語ではありませんが、人と同じように夏の暑さで体調を崩すことがあり、放っておくと深刻な不調につながることもあります。

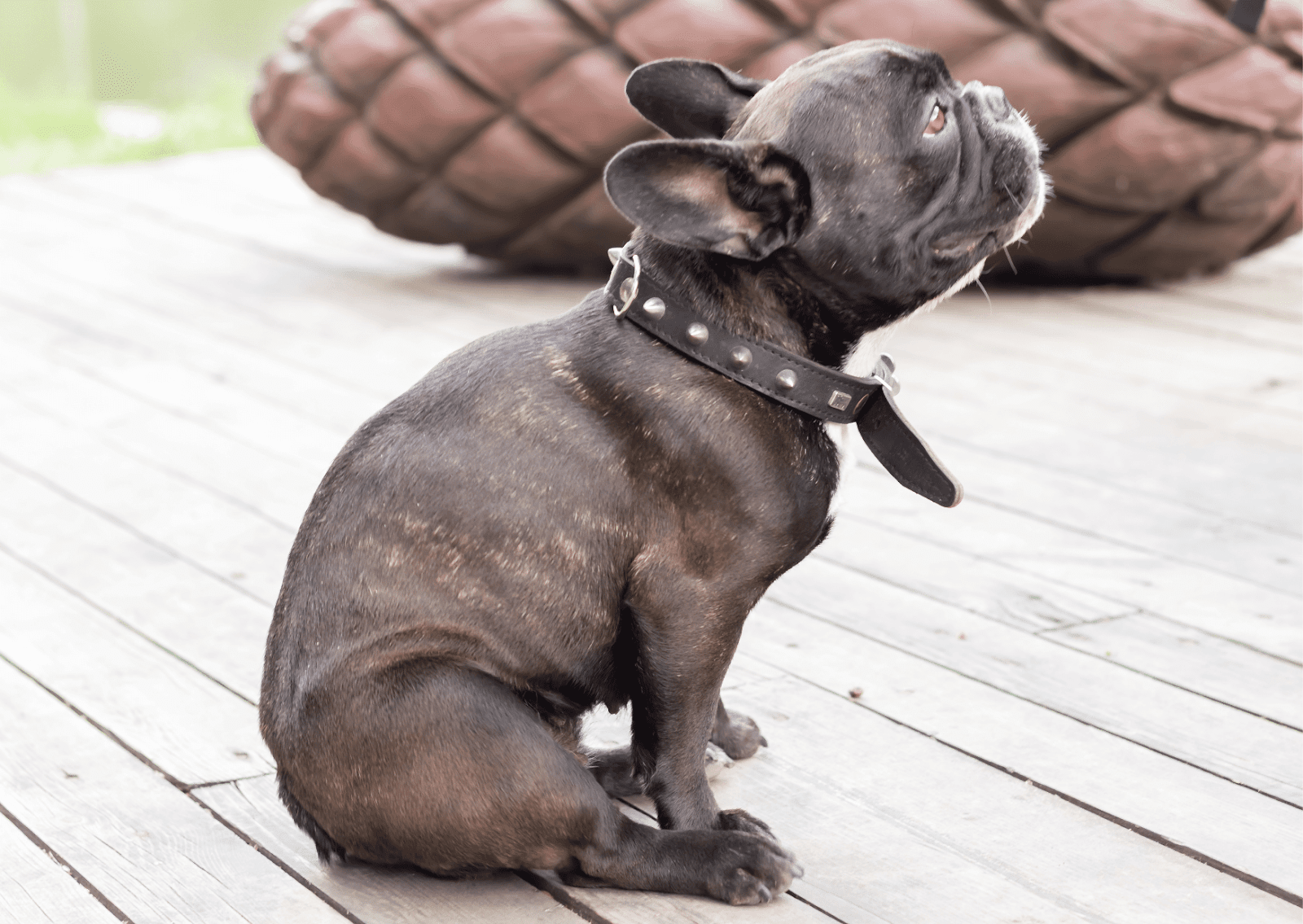

特に短頭種(フレンチ・ブルドッグ、パグなど)や高齢犬、肥満の犬、持病がある犬は、夏バテや熱中症のリスクが高いため注意が必要です。

<夏バテの主な症状>

・食欲の低下

・活動量の減少、寝てばかりいる

・元気がなくなる

・下痢や軟便、嘔吐

・呼吸が荒くなる、パンティングが増える

夏バテは熱中症と違い緊急性を要するものではありませんが、徐々に体調に変化が生じます。日々の様子を観察し、いつもと違うサインに早めに気づいてあげましょう。

今日からできる!犬の夏バテ予防法

夏バテを防ぐためには、毎日の生活環境や習慣の見直しがとても大切です。ここでは、すぐに始められる4つの対策をご紹介します。

◆ 室温・湿度を快適に整える

犬は人より暑さに弱く、自力で体温を下げるのが得意ではありません。エアコンや扇風機を上手に使い、快適な環境を保ちましょう。

・エアコンは日中・夜間ともに使用する(26〜28℃が目安。暑さに弱い犬はやや低めに)

・直射日光を避けられるように、カーテンや家具の配置を見直す

・扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる

犬が自分で涼しい場所を選べるよう、複数の居場所を用意しておくのもおすすめです。

◆ 水分補給の工夫

暑さによる脱水は、夏バテや熱中症の引き金になります。水を飲む量が少ない子には、次のような工夫をしてみましょう。

・水皿を複数の場所に設置する

・自動給水器を使うと飲む量が増える場合も

・ウェットフードやスープ、ゼリー状のおやつを取り入れる

・ペット用の経口補水液を活用する

飲む量が減っていると感じたときは、早めの対策が重要です。「飲める環境」だけでなく「飲みたくなる工夫」も大切です。

◆ 食事を無理なく続けられる工夫を

食欲の低下は夏バテの初期サインのひとつです。無理に食べさせようとせず、愛犬のペースに合わせた調整を心がけましょう。

・朝晩の涼しい時間帯に与える

・香りが立つフードを選ぶ(温めると嗅覚が刺激されやすくなります)

・野菜やささみなどを少量トッピングして食欲を引き出す

※トッピングはあくまで一時的な対応とし、主食の栄養バランスを崩さないようにしましょう。

◆ 散歩や運動の時間を見直す

真夏の日中の散歩は犬にとって負担が大きく、熱中症や肉球のやけどのリスクもあります。散歩の時間帯と内容を見直し、安全に体を動かせるようにしましょう。

・早朝または日没後など、気温が下がった時間帯に行く

・アスファルトの熱さを手で確認してから出発

・散歩の代わりに室内でのおもちゃ遊びやトリック練習も◎

「短時間でも毎日少しずつ動く」ことが、体力維持には効果的です。

このように、犬の夏バテは「暑い日に気をつければいい」だけではなく、日々の小さな工夫の積み重ねが、元気に夏を過ごすカギとなります。

それでも夏バテしてしまったら?症状別の対処法

どんなに気をつけていても体力や食欲が落ちてしまうことはあります。特に夏は、犬にとって体温調節が難しく、少しの体調の変化でもぐったりしてしまうことも珍しくありません。ここでは、軽度の夏バテに気づいたときに飼い主様ができるサポート方法をご紹介します。

◆ 静かで落ち着ける環境を整える

体調が優れないときは、過度な刺激もストレスの原因になります。家族の出入りが少ない静かな部屋や、風通しのよい場所でゆっくり過ごせるようにしてあげましょう。

◆ 体を冷やす工夫を取り入れる

鼻先やパンティングが続いたり耳が熱くなっているときは、体温が上がっているサインかもしれません。濡らしたタオルで体をやさしく拭いたり、保冷剤をタオルで包んで首元や内股に当てるなど、無理のない範囲で体を冷やす方法を取り入れてみてください。

◆ 食事は少量ずつ、回数を分けて与える

一度にたくさん食べられないときは、食事を1日3~4回に分けることで消化の負担を減らし、少しずつエネルギーを補給できます。

◆ 散歩や遊びよりも「しっかり休む」ことを優先

夏バテ気味のときは、軽い運動でも体に負担をかけることがあります。散歩は控えめにし、体調が回復するまでは安静に過ごすように心がけましょう。

<すぐに動物病院へ相談すべきサイン>

以下のような症状が見られる場合は、軽度の夏バテではなく、脱水症状や内臓疾患、熱中症などの命にかかわる緊急性の高い状態が疑われます。

・水や食事をまったく受け付けない

・嘔吐や下痢が繰り返し続いている

・体が熱い、あるいは冷たい

・呼吸が早く、苦しそうな様子がある

・舌や歯ぐきが白っぽい、青紫色になっている

・ぼんやりしていて、目に力がない

・横になったまま動こうとしない

どれかひとつでも当てはまる場合には「様子を見る」のではなく、できるだけ早く動物病院を受診してください。

まとめ

夏の暑さは、犬の体にとって大きな負担となります。体調の変化がゆるやかに進む夏バテは、気づいたときには食欲や元気が大きく落ちていることも少なくありません。

日々の生活の中でできる工夫をこまめに取り入れつつ、それでも様子が変わらない場合や「いつもと違うな」と感じたときには、早めに動物病院へご相談ください。

ちょっとした変化に気づいてあげることが、愛犬の健康を守る第一歩です。無理なくできることを続けながら、夏を元気に乗り切っていきましょう。

■関連する記事はこちらです

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

犬の皮膚トラブルは梅雨が原因?|自宅でできる予防とケア

じめじめとした空気が続く梅雨の季節。

この時期になると、「なんだか最近よく掻いている」「皮膚が赤くなってきたかも」といったご相談が増えてきます。

高温多湿な環境は犬の皮膚にとって大きな負担となり、皮膚トラブルのリスクを高めます。気づかないうちに症状が進行してしまうこともあるため、日頃からのケアと予防がとても大切です。

今回は、梅雨時期に増えやすい犬の皮膚トラブルについて、家庭でできる予防ケアや生活環境の整え方を解説します。

梅雨時期に犬の皮膚病が増える理由

梅雨の時期は湿度が高く、蒸し暑い日が続きます。このような高温多湿の環境は、犬にとって過ごしにくく、皮膚トラブルが起こりやすくなる原因のひとつです。

特に、脇の下や股、耳の後ろ、首まわりといった湿気がこもりやすい部位では、皮膚のバリア機能が低下し、細菌やマラセチア(カビの一種)が繁殖しやすくなるため、皮膚炎などの症状を引き起こすリスクが高まります。

実際に当院でも、梅雨の時期になると皮膚に関するご相談が増加します。

かゆみや赤みといった軽い症状にとどまらず、膿が出ていたり、広い範囲で毛が抜けたりするケースも見られます。

代表的な皮膚病としては、以下のようなものが挙げられます。

・皮膚真菌症(マラセチア性皮膚炎など)

・細菌性皮膚炎

・膿皮症

これらの皮膚病は放置すると悪化しやすく、再発もしやすいため、早めの対処と継続的な予防が大切です。

梅雨時期に注意したい犬の皮膚病の症状と見分け方

飼い主様がご自宅で気づきやすい初期症状としては、以下のようなものがあります。

・体を頻繁に掻く、舐める、噛む

・皮膚が赤くなっている、あるいは腫れている

・特定の部位に脱毛が見られる

・フケが増える

・皮膚がベタつく、においが強くなる

・かさぶたができている、またはジュクジュクした部分がある

これらの症状は皮膚病の初期段階で見られることが多く、放置すると悪化する可能性があります。

特に、短期間で急激に症状が悪化している場合や、触れられるのを嫌がるなど痛がる様子が見られる場合は、速やかに動物病院を受診してください。

また、犬種によってはもともと皮膚トラブルを起こしやすい傾向があり、梅雨時期は特に注意が必要です。代表的な犬種には以下のようなタイプがあります。

・ポメラニアンやゴールデンレトリバーなどの長毛種

・パグやブルドッグなど皮膚にしわが多い犬種

・アレルギー体質の犬

このような犬種は、皮膚が蒸れやすく、細菌や真菌が繁殖しやすい環境になりやすいため、日頃から丁寧なケアが欠かせません。

梅雨時期の皮膚病予防

梅雨の時期に皮膚トラブルを防ぐためには、日常的なケアが非常に重要です。次のようなケアを意識して取り入れましょう。

◆散歩後のケア

雨の日の散歩後は、足先だけでなく、お腹や股、脇の下などの見落としがちな部分もタオルでしっかり拭き取りましょう。湿った状態が続くと雑菌が繁殖しやすくなり、皮膚トラブルの原因になります。

◆ブラッシング

ブラッシングは、被毛の通気性を保つうえで大切なケアです。さらに、皮膚の異常にも早く気づくことができるため、毎日の習慣として取り入れるのがおすすめです。

◆シャンプー

適切なシャンプーの頻度は犬種や皮膚の状態によって異なりますが、梅雨時期は特に汚れが付きやすいため、2〜3週間に1回を目安に行うとよいでしょう。皮膚の乾燥を防ぐために、低刺激で保湿効果のあるシャンプーを選ぶことが大切です。

※シャンプーの頻度については、かかりつけの動物病院でご相談ください。

◆獣医師推奨のケア用品を使用する

当院では、皮膚トラブルの予防として、薬用シャンプーや保湿スプレーの使用を推奨しています。製品によって成分や効果が異なるため、愛犬の状態に合ったものを選ぶことが重要です。気になる場合は、お気軽にご相談ください。

室内環境の整え方

皮膚病を予防するためには、体のケアだけでなく、生活環境を清潔に保つことも非常に重要です。特に梅雨の時期は、湿気によるカビやダニの繁殖が起こりやすくなるため、以下の点に注意して室内環境を整えましょう。

◆湿度管理

快適に過ごすためには、湿度の調整もとても大切です。

特に梅雨や夏場は湿度が高くなりがちですので、除湿器やエアコンの除湿機能を活用し、室内の湿度を40〜50%程度に保つように心がけましょう。

◆寝床やマットの管理

布製のベッドやマットは湿気がこもりやすく、雑菌やダニの温床となることがあります。通気性の良い素材を選ぶとともに、カバー類はこまめに洗濯・乾燥を行い、清潔な状態を保つようにしましょう。

◆清掃と換気

室内を清潔に保つことは、皮膚病を防ぐための基本です。

床は拭き掃除を取り入れて清潔を保ち、掃除機や空気清浄機を使用する際は、HEPAフィルター付きの製品を選ぶと、より効果的にハウスダストやアレルゲンを取り除くことができます。合わせて、定期的な換気も忘れずに行いましょう。

食事とサプリメントによる皮膚の健康維持

皮膚の健康を保つためには、外側からのケアだけでなく、体の内側からのサポートも非常に大切です。特に、湿度が高く皮膚のバリア機能が乱れやすい梅雨の時期には、日頃の食生活が皮膚の状態に大きく影響します。

まず注目したいのが、「オメガ3脂肪酸」「ビタミンE」「亜鉛」といった栄養素です。これらは皮膚や被毛の健康維持に欠かせない成分であり、日々の食事を通してしっかり摂取することが推奨されます。中でもオメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、皮膚の赤みやかゆみを和らげる働きが期待できます。

当院では、こうした栄養素を効率よく補える皮膚サポート用のサプリメントをご案内しています。たとえば、皮膚にやさしい設計のオメガ脂肪酸配合サプリメントや、消化吸収に優れた低アレルゲン処方のフード・おやつなどを、愛犬の体質や症状に合わせてご提案しております。

また、見落とされやすいポイントとして、食事アレルギーが皮膚トラブルの原因となる場合もあります。特に、新しいフードに切り替えた直後から皮膚の赤みやかゆみ、脱毛などの症状が見られた場合は、食物アレルギーが関係している可能性があります。

そのような場合には、アレルギーに配慮した療法食への切り替えや、必要に応じて食物アレルギー検査を行うことで、原因を明確にし、適切な対応につなげていくことが大切です。

治療法

万が一、皮膚病を発症してしまった場合でも、適切な治療を行うことで多くのケースで改善が期待できます。

治療方法は皮膚の状態や原因によって異なりますが、主に以下のような手段が用いられます。

◆薬浴

薬用シャンプーを使って皮膚を洗浄し、皮膚表面の汚れや余分な皮脂を取り除きます。皮膚を清潔に保つことで、治療効果を高めることが期待できます。

◆飲み薬・塗り薬

抗生物質や抗真菌薬を用いて原因となる細菌や真菌(カビ)の増殖を抑えます。さらに、抗炎症薬や外用薬、保湿剤などを症状に応じて組み合わせて使用します。

<治療期間>

症状の程度によって異なりますが、一般的には数週間から1ヶ月程度が目安となります。ただし、皮膚病の治療は改善が見られてもすぐに中断せず、獣医師の指示に従い、完治まで根気強く続けることが非常に大切です。

なお、皮膚病は再発しやすい傾向があるため、治療後も日常的な予防ケアや定期的な健康チェックを欠かさないようにしましょう。

まとめ

梅雨は高温多湿の環境により、皮膚トラブルが起こりやすい季節です。細菌やカビの繁殖を防ぐためには、早めの対策が欠かせません。

日々のスキンチェックや湿度管理、正しいケアを続けることで、多くのトラブルを防ぐことができます。

当院では、皮膚病の診察・検査はもちろん、日常ケアやサプリメント選びのご相談にも対応しております。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

■皮膚トラブルに関連する記事はこちらです

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

夏の危険症状「犬の水中毒」を防ぐ!|安全な水遊びと正しい水分補給法

水遊びは夏の楽しみのひとつ。川や海、プールで愛犬と涼を楽しむ光景も多く見られます。

ところが、楽しいはずのその時間が、体調不良の引き金になることがあるのをご存じでしょうか? その代表例が「水中毒」と呼ばれる症状です。

水分補給は大切ですが、摂りすぎると命に関わることもあります。

一方で、水分が足りないと「脱水」につながり、体温調節がうまくいかず、熱中症のリスクが高まります。

つまり、「水分が足りなくても危険」「摂りすぎても危険」。このバランスをうまく保つことが、夏の健康管理では非常に重要です。

この記事では、あまり知られていない「犬の水中毒」について詳しく解説するとともに、正しい水分補給の方法や、安全に水遊びを楽しむための工夫についてご紹介します。

犬の水中毒とは?

水中毒とは、短時間に大量の水を摂取することで体内の電解質バランス(特に血液中のナトリウム濃度)が大きく低下した状態を指します。

その結果、細胞の中に水分が過剰に取り込まれ、特に脳の細胞に影響が及ぶと、神経症状や命に関わる合併症を引き起こすことがあります。

この症状は、プールや川、海などで長時間遊ぶ中で、犬が無意識に水を飲み込み続けてしまうことや、暑さによって水をがぶ飲みしてしまうことなどが原因となります。

特に、ホースの水を追いかけるような遊びが好きな犬や、興奮しやすい若い犬では、リスクが高くなる傾向があります。

水中毒は見た目で判断しづらく、初期症状が軽い違和感程度にとどまることもあるため、飼い主様が小さな変化に気づくことが、予防や早期対応の鍵になります。

また、水中毒は熱中症とは異なる症状です。

熱中症は体温の上昇や脱水が主な原因であるのに対し、水中毒は水を摂りすぎることで体内の塩分濃度が薄まることが原因となります。

▼熱中症についてはこちらで詳しく解説しています

水中毒の主な症状と発症するケース

水中毒の初期には、以下のような症状が見られることがあります。

・よだれが増える

・歩き方がふらつく

・嘔吐

・無気力でぼんやりとした表情になる

・呼びかけに対する反応が鈍くなる

これらの症状が進行すると、以下のような重い症状へと発展することがあります。

・筋肉のけいれん

・意識がもうろうとする

・昏睡状態になる

いずれも、命に関わる危険な状態です。

<発症しやすい場面>

発症しやすい場面としては、以下のようなケースが挙げられます。

・炎天下で長時間、水辺(川・海・プール)で遊ぶ

・水中に投げたおもちゃやボールを繰り返し回収させる

・ホースの水やスプリンクラーの水を勢いよく飲む

・暑さ対策として、水を過剰に飲ませてしまう

これらはいずれも「楽しい時間」の中で起こりやすく、まさか危険が潜んでいるとは思いにくい点が、水中毒の怖さでもあります。

水中毒を予防するための対策

水中毒を防ぐためには、日頃の工夫や遊び方の見直しが大切です。以下のような対策を意識しましょう。

◆遊びの時間を区切る

水遊びは1回あたり30分を目安にし、こまめに休憩を取りましょう。

◆水を飲む量をコントロールする

遊びの合間に意識的に休憩を挟み、落ち着いた状態で水を飲ませるようにしましょう。無意識に大量の水を飲んでしまうのを防げます。

◆陸上での遊びも取り入れる

いつも水遊びばかりにならないように、陸上での遊びや知育トイなど、頭を使う遊びも取り入れるとよいでしょう。

◆安全な遊び場所を選ぶ

水の深さが浅く、流れが緩やかな場所を選び、飼い主様が常に見守れる環境で遊ばせましょう。

◆普段から飲み方を見直す

水をがぶ飲みしやすい犬には、少量ずつゆっくり飲む練習を日頃から行っておくと、急激な水の摂取を防ぐことにつながります。

犬の体に必要な水分量と与え方

水分補給は、水中毒を防ぐためにも重要なポイントです。水の摂りすぎを避けながら、適切な水分をしっかりと補うことが、健康管理の基本となります。

以下のポイントを意識しましょう。

◆1日に必要な水分量の目安

一般的には、体重1kgあたり約50〜60mlが目安です。たとえば、体重10kgの犬であれば、1日あたり約500〜600mlの水分が必要とされます。

◆季節や活動量による調整

夏場や運動量が多い日には、通常より1.2〜1.5倍程度の水分が必要になることもあります。愛犬の様子を見ながら、飲水量を少しずつ調整していきましょう。

◆水を与えるタイミングを工夫する

朝の散歩前後、食後、寝る前など、決まった時間にこまめな水分補給を習慣化すると、飲みすぎや飲み忘れを防ぐことができます。

◆補助的な水分補給方法を活用する

水分が不足しがちなときは、ウェットフード、犬用経口補水液、ゼリー飲料などを取り入れるのも効果的です。愛犬の好みや体調に合わせて活用しましょう。

◆水の管理を徹底する

水は常に清潔な状態で用意しましょう。ボウルは毎日洗い、複数の場所に設置することで、自然と水を飲む機会が増えます。

こんなときはすぐ受診を!対処のポイントと判断基準

「なんとなく様子がおかしいかも?」と感じたときは、迷わず早めに対応することが大切です。以下のような対処を行い、すぐに動物病院にご連絡ください。

<すぐに受診が必要なサイン>

以下のような症状が見られた場合は、一刻も早く動物病院を受診してください。

✅けいれんを起こしている

✅意識がもうろうとしている

✅呼吸が荒く苦しそう

✅呼びかけに反応しない

<応急処置>

まずは水を飲むのを中止させ、安静に保ちます。

体が濡れている場合はタオルなどでしっかり拭き取り、体温が下がりすぎないように注意しましょう。

<症状の観察と記録>

ふらつき・嘔吐・けいれんなどの症状が出ていないかを落ち着いて確認しましょう。

動物病院での診察をスムーズに進めるために、以下のような情報をできるだけ詳しくメモしておくと安心です。

・水遊びをした時間や場所、遊びの内容

・飲んだ水の量やタイミング

・気づいた症状とその経過

・これまでの体調や持病の有無

小さな情報でも、獣医師にとっては重要な手がかりになります。思い出せる範囲で記録しておきましょう。

まとめ

季節を問わず、水分管理は愛犬の健康を守るうえでとても大切ですが、水の摂り方や量を間違えると、命に関わる事態を招くこともあります。

特に夏は「水中毒」と「脱水症状」という、相反するリスクの両方に注意が必要です。

「水分は多すぎても、少なすぎてもいけない」ということを、ぜひ心に留めておいてください。

愛犬の体調の変化にいち早く気づけるのは、いつもそばにいる飼い主様だけです。

「なんとなくいつもと違うかも」と感じたときには、迷わず早めに動物病院にご相談ください。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

犬と猫の熱中症を防ぐ|家庭でできる温度管理と応急処置のポイント

近年の日本の夏はもはや「猛暑」を通り越して、「命に関わる危険な暑さ」と言われるようになっています。

人にとってさえ厳しいこの暑さは、犬や猫にとってさらに過酷な環境です。

電気代を気にしてエアコンを止めてしまったり、「自分で涼しい場所へ移動できるから大丈夫」と油断してしまったりすることで、わずか数時間のうちに熱中症になり、命の危険が生じることもあります。

そこで今回は、犬や猫が熱中症になりやすい理由と、室温を適切に保つことでリスクをどのように減らせるのかについてご紹介します。

なぜ犬や猫は熱中症になりやすいの?

犬や猫は、人のように汗をかいて体温を下げることができません。

人は全身の汗腺から汗を出し、気化熱によって体を冷やすことができますが、犬の汗腺は足の裏に限られており、主に「ハァハァ」と口で息をする(パンティング)ことで体温調整を行っています。

ただし、このパンティングには限界があり、気温や湿度が高い環境では熱をうまく逃がすことができず、体温が急激に上がってしまいます。

特に、以下のような犬や猫は熱中症のリスクが高くなります。

・短頭種(パグ、フレンチブルドッグ、シーズーなど)

気道が狭く、呼吸による体温調整がしにくい傾向があります。

・シニア(高齢)

体温調整機能が低下しており、体に熱がこもりやすくなります。

・肥満傾向がある

皮下脂肪が断熱材のように働き、体内の熱が逃げにくくなります。

・心臓や呼吸器に持病がある

もともと負担の大きい状態にあるため、熱の影響を受けやすくなります。

室内でも安心できない?|家の中に潜む熱中症の危険

「外に出なければ安全」「室内は涼しいから大丈夫」

そんなふうに思ってしまいがちですが、実は熱中症は室内でも頻繁に発生しています。

たとえば、次のような状況に心当たりはないでしょうか?

・東向き・南向きの窓から日差しが強く差し込んでいる

・エアコンを使っているものの、設定温度が高すぎる(28℃以上)

・換気が不十分で、部屋の空気がこもっている

・フローリングが熱を持ち、床にいる犬や猫の体温が上昇してしまう

・留守中にエアコンが停止していた(ブレーカーが落ちた、タイマーが切れた、停電など)

特に留守番中は飼い主様が異変にすぐ気づけないため、熱中症のリスクが高くなります。

毎日の暮らしの中でできる熱中症予防のポイント

では、実際にどのように室内環境を整えれば、愛犬・愛猫を熱中症から守ることができるのでしょうか?

ここでは、室温・湿度の目安から、エアコンの使い方、留守番時の工夫、水分補給やお散歩の注意点まで、具体的な対策をご紹介します。

◆快適な室温と湿度の目安

犬や猫にとって快適な環境は、室温:24〜26℃前後、湿度:40〜60%です。

人が「少し涼しいかな」と感じる程度が、犬や猫にはちょうどよい温度といえます。

◆エアコンはどう使う?

外出中もエアコンは切らず、タイマーは使わずに常時稼働させるのが基本です。

風が直接当たらないよう風向きを調整し、冷房がしっかり効いているかどうかを出かける前に確認しましょう。

また、外出前にはフィルターの掃除や動作確認を行い、冷房がきちんと作動しているかなど、事前の確認をしておくとより安心です。

◆エアコン以外にもできる涼しさ対策

エアコンに加えて、室内の環境をより快適に保つための工夫も大切です。

たとえば、直射日光が入る窓には遮光カーテンやすだれを活用して、室温の上昇を防ぎましょう。空気がこもらないように、扇風機を併用して空気を循環させるのも効果的です。

また、床で過ごす時間が長い犬や猫のために、冷却マットや通気性の良いベッドを用意すると、体温の上昇を防ぐのに役立ちます。

◆こまめな水分補給をしやすくする工夫

脱水を防ぐために水分補給の環境も整えておきましょう。

新鮮な飲み水はいつでも飲めるようにしておき、複数の場所に置いておくのがおすすめです。水をあまり飲まない場合は、ぬるめの水に変えるなどの工夫をすると飲みやすくなることがあります。

また、「流れる水」を好む猫には、循環式の自動給水器を使うのもおすすめです。

◆お散歩は「暑くないとき」が基本です

夏場のお散歩は、気温や地面の熱の影響を受けやすいため注意が必要です。

特にアスファルトは非常に高温になり、犬の肉球をやけどさせてしまうこともあります。

外の暑さがやわらぎ、地面も熱くなっていない時間帯を選んで出かけるようにしましょう。

熱中症のサインと応急処置

どれだけ注意していても、突然の気温上昇や体調の変化により、犬や猫が熱中症を起こしてしまうことがあります。

そのとき、いち早く異変に気づき、適切に対応できるかどうかが命を守るカギとなります。

以下のようなサインが見られたら、熱中症を疑いましょう。

・激しくハァハァと呼吸をしている(パンティングが止まらない)

・よだれの量が増える

・落ち着きがなくウロウロする

・元気がなく、ぐったりして動かない

・嘔吐や下痢、ふらつきがある

このような症状が見られたら、すぐに冷房の効いた室内に移動させ、体をゆっくりと冷やしましょう。

脇の下や内股などの部分に濡れタオルを当てて冷やすのが効果的です。

氷水を直接かけるのは逆効果になることがあるため、急激な冷却は避けてください。

また、意識がはっきりしていて飲水できる場合は、常温の水を少量ずつ与えるようにします。

ただし、これらの対処はあくまで応急処置にすぎません。

見た目には落ち着いたように見えても、内臓にダメージを受けている可能性があるため、必ず動物病院で診察を受けましょう。

当院では、熱中症をはじめとする急な体調不良にも対応できるよう、診療時間外の緊急連絡体制を整えております。

お電話でのご相談や来院の判断に迷う際も、ご遠慮なくご連絡ください。

まとめ

夏の暑さは年々厳しさを増しており、熱中症は決して特別なことではなく、どのご家庭でも起こりうる身近なリスクです。

しかし、「正しい知識」と「適切な環境づくり」、そして「日頃のちょっとした気づき」があれば、防ぐことのできる病気でもあります。

この夏も、愛犬・愛猫が涼しく快適に過ごせるように、できることから無理なく始めてみましょう。

そして、少しでも不安なことや気になる変化があれば、お気軽に当院までご相談ください。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

犬や猫の「肛門腺絞り」は本当に必要?|その理由と注意点【獣医師が解説】

「最近、うちの子がよくお尻を床にこすりつけている」「肛門のあたりをしきりに舐めていて、なんだかにおいも気になる」

もしかすると肛門腺のトラブルが原因かもしれません。

そのまま放置すると炎症を起こすだけでなく、細菌感染によって「膿瘍(のうよう)」と呼ばれる膿の溜まった腫れに進行することもあるため注意が必要です。

今回は、肛門腺の意外な役割や肛門腺絞りが必要になるタイミング、そして見逃してはいけない注意サインについて解説します。

肛門腺とは?|その働きと気をつけたいトラブル

犬や猫の「肛門腺(こうもんせん)」とは、お尻の左右(時計の文字盤でいうと4時と8時の位置)にある分泌腺のことを指します。

肛門のすぐ内側には、「肛門嚢(こうもんのう)」という小さな袋状の器官があり、そこに強いにおいを持つ分泌液が溜まります。

この分泌液には、それぞれの動物が持つ特有のにおいが含まれており、もともとは縄張りを主張したり、自分の存在を他の動物に知らせたりするための大切な「においのサイン」として使われてきました。

注意したい肛門腺のトラブル

現代の家庭で暮らす犬や猫たちは、自然界に比べて運動量が少なかったり、排便の刺激が十分でなかったりすることで、分泌液がうまく排出されなくなることがあります。

すると、肛門腺の中に液がどんどん溜まり、以下のようなトラブルにつながります。

・肛門腺うっ滞(分泌液が溜まって詰まりやすくなる状態)

・肛門腺炎(溜まった液に細菌が入り、炎症を起こす)

・肛門腺膿瘍(のうよう)(腫れて膿が溜まり、破裂することもある)

このような状態になるとお尻に強い違和感や痛みを感じ、排便を嫌がったり、元気がなくなったり、食欲が落ちてしまうこともあります。

ただし、肛門腺のトラブルはすべての犬や猫に起こるわけではありません。まったく問題なく過ごせる場合もあれば、何度も肛門腺が詰まりやすい体質の犬や猫もいます。

とくに注意が必要なのは、小型犬(チワワ、トイプードル、パピヨンなど)や、肥満傾向のある犬猫、高齢の犬や猫です。

こうした傾向が見られる場合は、日頃からお尻の様子や排便後のしぐさをよく観察し、少しでも異変を感じたら、早めに対処してあげましょう。

肛門腺絞りは必要?|タイミングと気をつけたいサイン

すべての犬や猫に「肛門腺絞り」が必要かというと、必ずしもそうではありません。

排便の際にしっかりと肛門腺液が自然に排出できている場合は、無理に絞る必要はありませんし、過剰な肛門腺絞りはかえって皮膚に炎症を起こしてしまうこともあります。

肛門腺絞りが必要かどうかを判断するためには、以下のような行動やサインをチェックしてみてください。

・お尻を床にこすりつける

・肛門のあたりをしきりに舐めたり、噛んだりする

・お尻が気になる様子で、落ち着かない

・肛門の周囲から独特なにおいがする

・座るときに違和感を示す(斜めに座る、頻繁に立ち上がる など)

こうした様子が頻繁に見られる場合は、肛門腺液が溜まっている可能性がありますので、早めに動物病院に相談しましょう。

動物病院での肛門腺ケア

ご自宅で肛門腺絞りに挑戦される飼い主様もいらっしゃいますが、力加減や方向を誤ると肛門腺を傷つけることや、炎症を引き起こす原因になることがあります。初めての場合や不安がある場合は、動物病院で処置してもらうのが安心です。

また、トリミングの際に肛門腺絞りもお願いしているという飼い主様も多いかもしれません。日常のケアとしてトリマーに任せる方法もありますが、腫れやしこりなどの異常が見られる場合には獣医師による診察が必要です。

動物病院での肛門腺処置では、単に分泌液を出すだけでなく、腫れや痛み、しこり、出血の有無などを獣医師が丁寧に確認します。

とくに、肛門腺の中にしこりが見つかった場合、腫瘍(肛門周囲腺腫や肛門嚢アポクリン腺癌など)が隠れている可能性もあるため、視診と触診での見極めがとても重要です。

さらに、肛門腺の出口が詰まっている場合や感染を起こしている場合は、通常の方法では膿が排出されないこともあります。そのようなときは、抗生剤による治療や、膿瘍の切開・洗浄といった処置が必要になるケースもあります。

このように、肛門腺のトラブルを繰り返す体質の犬や猫や、肛門腺絞りをしてもすぐに再び溜まってしまうような場合には、月に1回程度の定期通院をおすすめしています。

ご家庭での肛門腺ケアに不安がある場合は、いつでも当院へご相談ください。

肛門腺トラブルを防ぐために|毎日のケアでできること

肛門腺の健康を保つには、日常生活の中でのちょっとした心がけが大切です。

まず注目したいのは「便の質」。

適度に硬さのある便は排便時に肛門腺の出口を自然に刺激し、中に溜まった分泌液を押し出す助けになります。そのため、食物繊維を適度に含んだバランスの良い食事は、肛門腺の自然な排出を促すうえでとても効果的です。

また、日頃の運動も欠かせません。

肥満は肛門腺トラブルの大きな原因のひとつです。運動不足になると便が柔らかくなりやすく、排泄力も落ちてしまうため、適度な運動で体重を管理することが大切です。

さらに、定期的な獣医師によるチェックも予防には欠かせません。

見た目ではわからない炎症や腫れが進行していることもあるため、ワクチン接種や健康診断の際に、肛門腺の状態も一緒に確認してもらうと安心です。

ご家庭でのケアと動物病院でのチェックをうまく組み合わせて、愛犬・愛猫の肛門腺トラブルをしっかり予防していきましょう。

まとめ

肛門腺は、普段あまり意識することのない小さな器官かもしれませんが、犬や猫の健康と快適な暮らしにとって実はとても大切な部分です。

分泌液が溜まりすぎると不快感や痛みだけでなく、炎症や感染などのトラブルにつながることもありますが、適切なタイミングでのケアや食事・運動といった日常の心がけによって、トラブルは予防することができます。

当院では、肛門腺に関するご相談にも対応しており、それぞれの体質や暮らしに合わせたケアをご案内しています。

「少し気になるかも」と感じた際には、お気軽にご相談ください。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

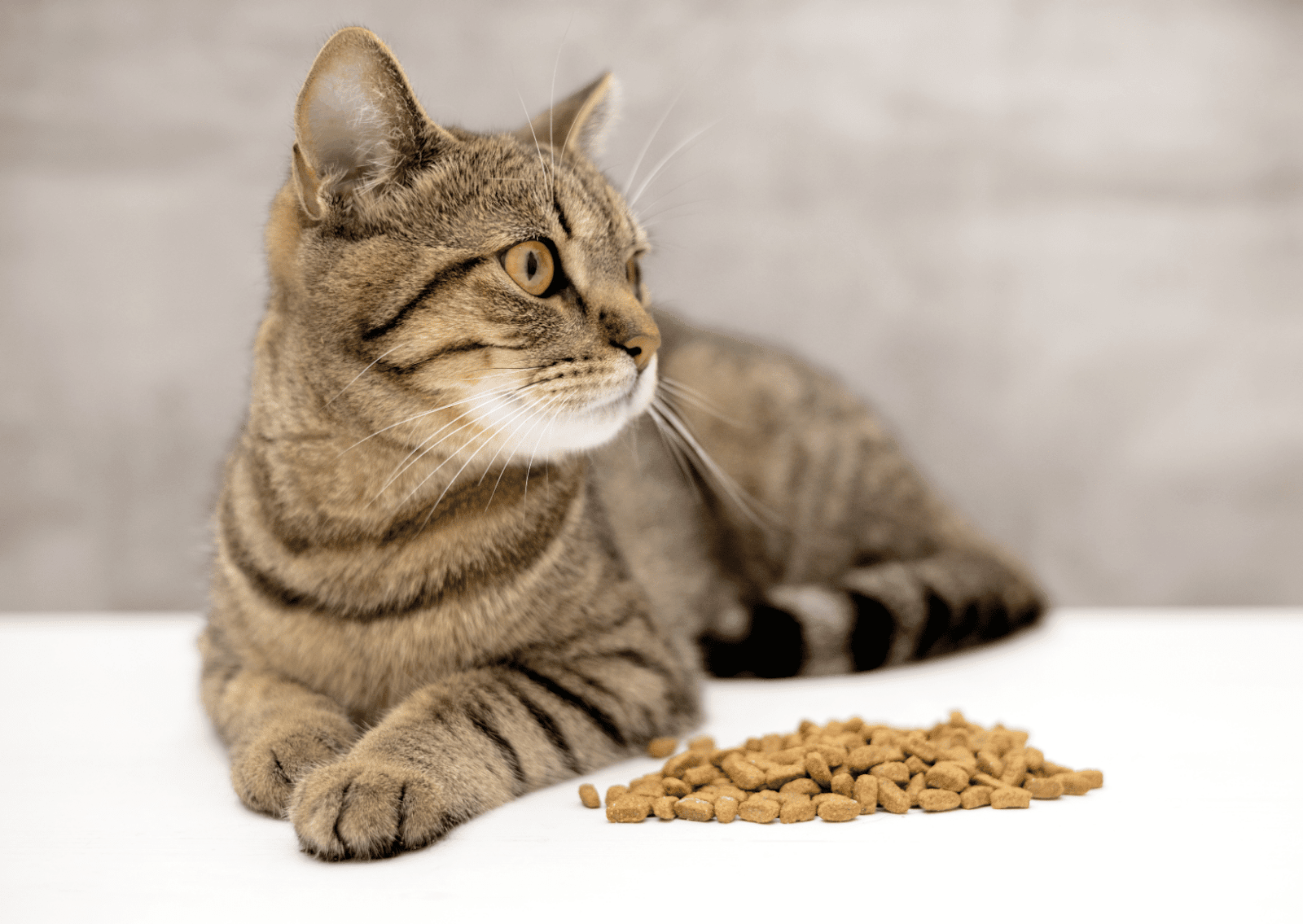

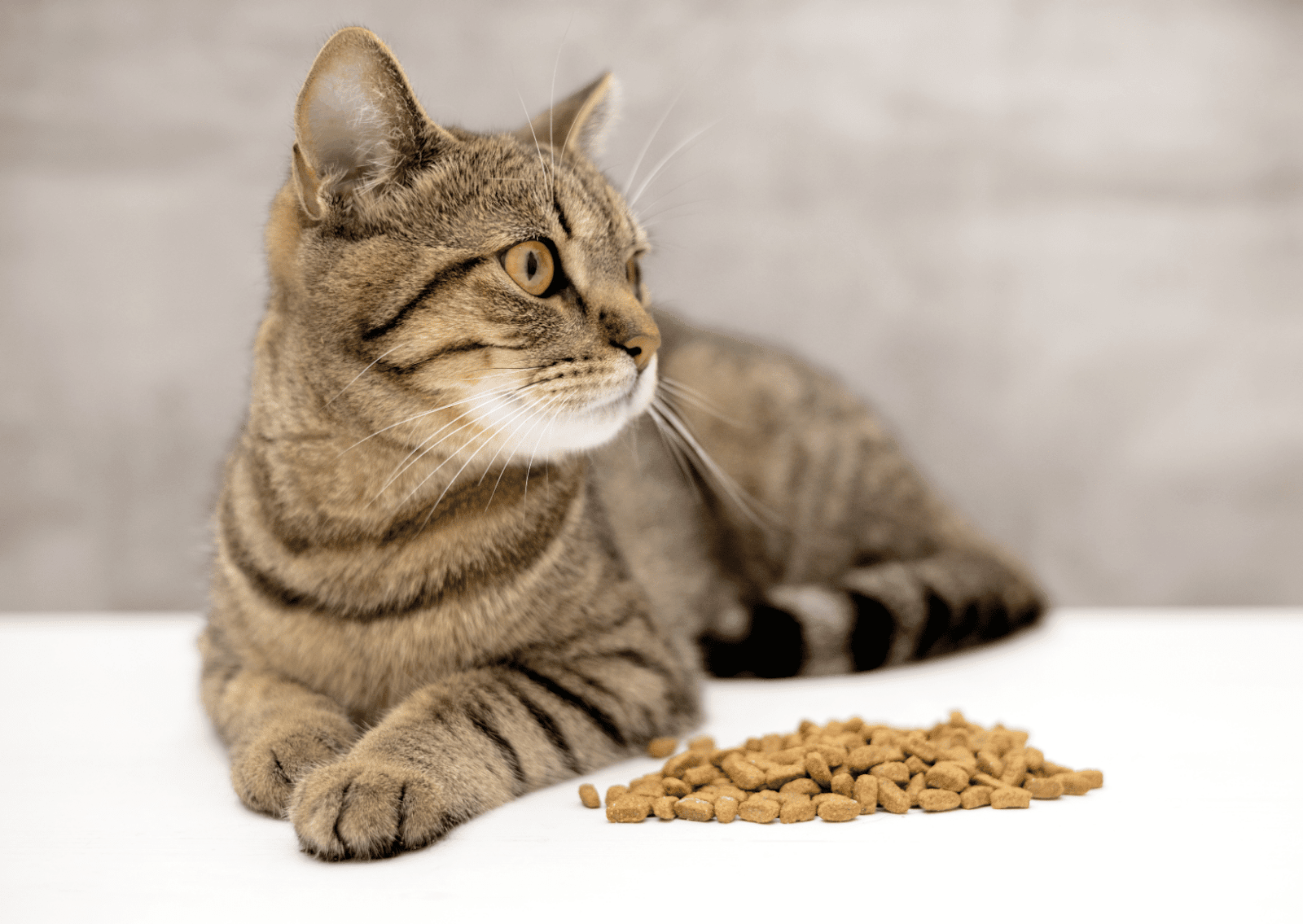

春に多い猫の食欲不振、放っておいても大丈夫?|見逃したくないサインとご自宅でできる対処法

春になって気温が上がってくると、「なんだか最近、愛猫のごはんの食いつきが悪いかも…」と心配になる飼い主様もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこの時期、猫の食欲が落ちやすくなることがあります。

「季節の変わり目だから、そのうち元に戻るかな?」と様子を見ているうちに、実は体調不良や病気が隠れていた、というケースも決してめずらしくありません。

今回は、春に猫の食欲が落ちる理由や、飼い主様がご自宅でできる対処法について解説します。

春に猫の食欲が落ちる主な原因とは?

猫の食欲は、気温や日照時間の変化に影響を受けることがあります。

特に冬から春にかけては、寒暖差が大きくなるため、体温調節にエネルギーを使い、結果としてごはんの量が減ってしまうこともあるのです。

さらに、以下のような理由も関係していると考えられます。

◆換毛期による影響

春は冬毛が抜け落ちる「換毛期」にあたります。このタイミングで体の代謝バランスが変化し、それが一時的な食欲の低下につながることがあります。

特に長毛種の猫は抜け毛の量が多いため、換毛期の影響を受けやすい傾向があります。

◆活動量の変化

春になると日照時間が長くなり、それに合わせて猫の行動パターンにも変化が見られます。

日中にのんびりと日向ぼっこをする時間が増えると、体を動かす機会が減り、それにともなって食欲が落ちてしまうことがあります。

◆発情期の影響(避妊・去勢をしていない猫の場合)

避妊や去勢をしていない猫は、春に発情期を迎えることが多く、このホルモンバランスの変化が食欲に影響することもあります。

特にオス猫は、発情中のメスのにおいなど外の刺激に敏感になり、ごはんよりも外への興味やマーキング行動に意識が向いてしまうことがあります。

このように、春に見られる猫の食欲低下は、季節的な要因による一時的なものの場合もありますが、なかには病気のサインである場合もあります。

自宅でできる猫の食欲不振対策

もし猫が春に食欲を落としてしまった場合、自宅で簡単にできる対策を試してみましょう。

◆食事の温度を少しだけ調整する

冷たいフードよりも、ほんのり温めたごはんのほうが香りが引き立ちやすく、猫の食欲を刺激してくれることがあります。

特にウェットフードは、電子レンジで人肌程度に温めてあげると、香りが増して食べやすくなることがあります。

※温めすぎには注意し、熱くなりすぎないように手で温度を確認してから与えましょう。

◆食器を変えてみる

実は、使っている食器の素材や形状が食欲に影響することもあります。

プラスチック製の食器を嫌がる猫も多いため、陶器やステンレス製の器に替えてみるのも一つの方法です。

また、ひげが器のふちに当たるのを嫌がる猫もいます。そのような場合は、浅めで広めの器を選んであげましょう。目安としては、深さが3〜5cm程度のお皿を好む猫が多いようです。

◆食事の場所を見直してみる

騒がしい場所や人の出入りが多い環境では、落ち着いてごはんが食べられないこともあります。静かで安心できる場所にごはんを置いてあげることで、食欲が戻ることがあります。

また、他の猫や犬と一緒に暮らしている場合は、少し距離を取って別々に食べさせると良いでしょう。

◆少量ずつ、こまめに与える

「一度にたくさんは食べられない」という猫には、1日に何回かに分けて、少しずつごはんをあげるのが効果的です。

春は気温の変化で体調を崩しやすいため、こまめな給餌が食欲維持につながります。

◆水分をしっかり摂れるように工夫する

食欲が落ちているときは、同時に水分も摂りにくくなりがちです。

脱水を防ぐためにも、水分補給はとても大切です。

ウェットフードや缶詰を取り入れたり、ドライフードにぬるま湯をかけたりすることで、自然に水分を摂る工夫ができます。

お皿に入れたお水があまり減らない場合は、猫用の給水器や場所を変えるなどの工夫も試してみましょう。

見逃さないで!猫の食欲不振が教えてくれる体のSOS

猫の食欲不振には、ただの気まぐれや一時的な体調不良ということもありますが、病気が隠れている場合も少なくありません。

まずは、次のような症状が見られないかチェックしてみましょう。

・急に体重が減ってきた

・吐いたり下痢をしたりしている

・元気がなく、ぐったりしている

・水をほとんど飲まない、または異常にたくさん飲む

・食べたそうにするのに、口を気にして食べられない

・呼吸が荒くなったり、速くなったりしている

・毛づくろいをしなくなった、または毛並みがボサボサしてきた

こうした症状が見られる場合、単なる季節の変わり目や気分の問題ではなく、病気が関係している可能性があります。

例えば、腎臓病・口内炎・甲状腺機能亢進症・消化器の疾患などが原因として考えられます。

特に、食欲不振が2〜3日以上続く場合や、体重の減少、嘔吐や下痢、元気がないといった症状が一緒に見られる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

▼口内炎についてはこちら

診断方法

動物病院では、まず問診からスタートします。

「いつ頃から食欲が落ちたのか」「他に気になる症状はあるか」など、飼い主様からのお話を丁寧にうかがいながら、原因の手がかりを探っていきます。

そのうえで、必要に応じて以下のような検査が行われることがあります。

◆身体検査

猫の全身状態を確認し、発熱や脱水がないか、口の中に炎症や痛みがないかなどを丁寧にチェックします。

歯の痛みや口内炎は、食欲が落ちる大きな原因となることがあるため、口腔内の観察はとても大切です。

◆血液検査

内臓の働きや体内の炎症の有無などを調べるために行います。

腎臓や肝臓の数値をはじめ、感染症やホルモンバランスの異常が隠れていないかも確認します。

特に高齢の猫では、腎臓病や甲状腺機能亢進症といった病気が原因で食欲が落ちていることもあります。

◆画像検査(レントゲン・超音波検査)

食欲不振の背景に、胃腸の働きの低下やお腹の中の異常(腫、しこり、異物など)がないかを確認するために、レントゲンやエコー検査を行うことがあります。

◆尿検査

腎臓の状態や糖尿病の兆候を調べるために、尿検査が行われることもあります。

治療法

治療は、食欲不振の原因に応じて方法が変わるため、まずは検査によってしっかりと状態を把握することが大切です。

そのうえで、一般的には以下のような治療が行われます。

<点滴治療(皮下点滴・静脈点滴)>

脱水の症状が見られる場合には、体に必要な水分や電解質を補うために点滴が行われます。

皮下点滴は比較的軽度の脱水時に、静脈点滴は状態が重い場合や入院が必要なときに用いられます。点滴によって体のバランスが整うと、すぐに食欲が戻る猫もいます。

<投薬治療>

原因となっている症状や病気に合わせて、以下のような薬が処方されます。

・胃腸の動きをサポートする薬

・炎症を抑える薬

・痛みや不快感を和らげる薬

<食事療法>

高カロリーのフードや療法食を取り入れ、少量でも効率よく栄養を摂れるように工夫します。どうしても自力で食べられない場合には、強制給餌を行うこともありますが、これは猫にとって大きなストレスになることもあるため、必ず獣医師の指導のもとで慎重に行うことが大切です。

春の食欲不振を防ぐために|日頃からできるケアと注意点

以下のようなポイントを意識して過ごすことで、春の食欲不振を予防しましょう。

◆日々の食事量を記録する

毎日の食事量をメモしておくことで、少しの変化にも早く気づくことができます。特に多頭飼いの場合は、どの猫がどれだけ食べているかを把握することが大切です。

◆定期的な健康診断を受ける

春先の食欲低下が病気のサインではないかをチェックするためにも、年に1回以上の健康診断を受けることをおすすめします。

特に7歳以上のシニア猫は、半年に1回の定期健診が理想的とされています。

◆食事環境を整える

猫が落ち着いてごはんを食べられるように、食事スペースの環境を見直すことも大切です。

例えば、静かな場所に食器を置く、他の猫と距離を取る、食器の高さを調整するといった工夫を取り入れてみましょう。

◆換毛期のケアをする

春は換毛期の真っ只中。たくさんの毛が抜けるこの時期は、体への負担も大きくなりがちです。

そのため、こまめなブラッシングで抜け毛を取り除いてあげましょう。

また、毛玉をスムーズに排出できるように、毛玉ケア用のフードやサプリメントを取り入れるのもおすすめです。

◆ストレスを減らす工夫をする

気温の変化や生活環境のちょっとした変化が、猫にとってはストレスになることもあります。

そのため、春は特に心のケアも意識してあげましょう。

急な環境変化を避ける、適度に遊んで気分転換をさせる、フェロモン製品を活用するなど、穏やかに過ごせる環境を整えることが食欲の安定にもつながります。

まとめ

春は、気温や環境の変化により、猫の食欲が落ちやすい季節です。

ですが、「きっと季節の影響だろう」と決めつけてしまうのではなく、日頃から愛猫の様子をしっかり観察することが大切です。

猫は、体調が悪くてもそれを隠そうとする習性があります。

そのため、「少し様子を見よう」と思っているうちに、症状が進んでしまうことも少なくありません。だからこそ、食欲の変化は小さなサインとして見逃さないことが大切です。

食欲が落ちる原因をしっかり突き止め、適切なケアを行うことで、愛猫が快適に春を過ごせるようにサポートしていきましょう。

■関連する記事こちら

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

犬のフィラリア予防|始める時期・予防期間・薬のタイプを解説

春が近づいてくると、動物病院でも「フィラリア予防」のお話を耳にする機会が増えてきます。

フィラリア症とは、蚊に刺されることで体内に寄生虫(フィラリア)が入り込み、最終的には心臓や肺の血管に寄生してしまう怖い病気です。

進行すると、呼吸が苦しそうになる、咳が出る、元気がなくなる、運動を嫌がるといった症状が見られるようになり、放っておくと命に関わることもあります。

ですが、正しいタイミングで予防を始めて継続的に対策を行えば、フィラリア症はほぼ100%防ぐことができます。

大切な愛犬を守るために、予防の時期や方法をしっかりと確認しておきましょう。

今回は、フィラリア予防を始めるタイミングや、愛犬に合った予防薬の選び方について解説します。

フィラリア予防を始めるベストなタイミング

フィラリア予防を始める時期は、お住まいの地域の気温や蚊の発生状況によって異なります。

蚊は気温が連続して10℃以上になると活動を始めるため、地域ごとの気候に合わせて、予防のスタート時期を決めることが大切です。

一般的には、多くの地域で5月〜12月頃までが予防期間とされていますが、例えば当院のある千葉県市原市エリアのように水田や川、雑木林が多く、自然が豊かな地域では、蚊の発生期間が長く続く傾向があります。そのため、当院では12月までしっかりと予防を続けることをおすすめしています。

フィラリア予防薬は、すでに体内に入り込んだフィラリアの幼虫を駆除するタイプのお薬です。

そのため、たった1回の飲み忘れでも、幼虫がそのまま体内で成長してしまい、心臓や肺の血管に深刻なダメージを与える可能性があります。

「もう蚊を見かけなくなったから、そろそろ大丈夫かな?」と思うかもしれませんが、実はここが大切なポイントです。

蚊の活動が終わった後も1〜2ヶ月間は体内に幼虫が残っている可能性があるため、予防を継続することがとても重要です。

フィラリア予防薬の種類と特徴

フィラリア予防薬には以下のような、さまざまなタイプがあります。

<経口薬(チュアブル・錠剤)>

月に1回飲ませるタイプが主流です。

中でもチュアブルタイプ(おやつのような形状)は、比較的与えやすいことから多くの飼い主様に選ばれています。

■メリット

・おやつのように食べられるので投薬しやすい

・フィラリア予防と同時に、お腹の寄生虫(回虫・鉤虫など)も駆除できる

・「ネクスガードスペクトラ」など一部の製品では、ノミ・ダニの予防もまとめて対応可能

■注意点

・食べムラがある犬は食べないこともあり、別の方法を検討する必要あり

・飲んだあとすぐに吐いてしまった場合は、効果が十分に得られないこともある

<スポットタイプ(滴下式)>

犬の首の後ろに液体を垂らすタイプの予防薬です。

皮膚から成分が吸収され、体全体に行き渡ります。

■メリット

・経口薬が苦手な犬でも使いやすい

・フィラリアだけでなく、ノミ・ダニの予防も同時にできる製品が多い

・ご自宅で簡単に塗布できる

■注意点

・薬剤が乾くまでは触らないよう注意

・シャンプーのタイミングに注意が必要(塗布後2日ほどは避けるのが理想)

<注射タイプ(年に1回)>

動物病院での年1回の注射で、1年間フィラリア予防ができます。

■メリット

・毎月の投薬が不要なので、投薬の手間がかからない

・飲み忘れの心配がないため、忙しい方や多頭飼育のご家庭にもおすすめ

■注意点

・他の方法に比べて費用が高め

・副反応の可能性があるため、事前に獣医師と相談が必要

愛犬の体質・暮らし方に合わせたフィラリア予防薬の選び方

フィラリア予防薬を選ぶ際には、価格や手軽さだけで決めてしまうのではなく、愛犬の生活スタイルや体質に合った方法を選ぶことが大切です。

<外出頻度が高い場合>

お散歩の回数が多い場合や、ドッグランやキャンプなど屋外で過ごす時間が長い場合は、蚊に刺されるリスクが高くなります。

そのため、確実に予防ができる方法を選び、毎月の投薬を忘れずに行うことが大切です。<散歩コースに水辺や緑が多い場合>

水田や川、公園、雑木林など、蚊が発生しやすい環境を歩く機会があると、蚊との接触リスクも高くなります。

このような環境では、年間を通じて予防を徹底する必要があります。

<室内中心の生活の場合>

室内で過ごすことが多い場合でも、窓や玄関から蚊が入り込むことは珍しくありません。

「室内だから安心」と思わずに、蚊の活動時期にはきちんと予防を続けることが重要です。

また、「価格が安いから」「お得だから」といった理由だけで予防薬を選ぶのではなく、愛犬の健康状態や性格、生活環境に合わせて最適な方法を選ぶことが、健康を守るうえで欠かせません。ご不安な点があれば、かかりつけの動物病院で相談しながら選ぶと安心です。

さらに、フィラリア予防に加え、ノミ・ダニ対策や腸内寄生虫の駆除も同時にできる予防薬を選ぶことで、より効率的に愛犬の健康管理がしやすくなります。

フィラリア予防のよくある質問と回答

Q.室内で飼っている場合も、フィラリア予防は必要ですか?

A.はい、室内飼いでも予防は必要です。

蚊は、窓の開閉や網戸のすき間、玄関の出入りなどを通じて、室内にも入り込んでくることがあります。

マンションの高層階でも蚊の侵入が確認されているため、「室内だから安心」と思わず、しっかりと予防を続けることが大切です。

Q.予防薬の投与を忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

A.すぐに獣医師に相談しましょう。

1回の飲み忘れでも、体内に入ったフィラリアの幼虫が成長を始める可能性があります。

予防薬は単に“先延ばし”にして与えればよいというものではなく、投与のタイミングや検査の必要性を確認することが重要です。

忘れてしまったときは、できるだけ早く動物病院にご相談ください。

Q.予防期間中に蚊に刺されてしまった場合は大丈夫ですか?

A.予防薬を正しく使用していれば、問題ありません。

フィラリア予防薬は、蚊に刺されたあと、体内に侵入したフィラリアの幼虫を駆除するしくみです。

そのため、定期的に投薬していれば、蚊に刺されてもフィラリア症の発症は防ぐことができます。

忘れずに投薬を続けることが、何よりも大切です。

Q.猫にもフィラリア予防は必要ですか?

A.はい、猫にも予防を検討することをおすすめします。

犬ほどではありませんが、猫も蚊に刺されることでフィラリアに感染するリスクがあります。

しかも猫の場合、体内にごく少数のフィラリアがいるだけでも、重い症状を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

とくに蚊が多い地域では、猫用の予防薬を使った対策をかかりつけの獣医師と相談しながら進めましょう。

まとめ

フィラリア症は一度感染してしまうと治療が難しく、進行すると命に関わることもある怖い病気ですが、適切な時期に予防薬を使用することで、ほぼ100%予防することができます。

予防薬にはいくつか種類があり、与え方や効果の範囲もさまざまです。

愛犬の体質や生活スタイルに合った方法を選ぶためにも、かかりつけの動物病院で獣医師と相談しながら決めることが大切です。

▼当院の予防医療についてはこちらから

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

猫のFIPは早期発見がカギ!|最新治療で回復の可能性も

FIPは、特に子猫や若い猫で多く見られる深刻な病気です。発症すると短期間で急速に進行し、適切な治療をしなければ命に関わる可能性が高いため、早期発見と迅速な対応が愛猫の命を守るカギとなります。

かつては「不治の病」とされていましたが、近年の獣医学の進歩により治療の可能性が広がりつつあります。特に、新しい治療薬の登場により、FIPから回復する猫も増えてきました。

愛猫がFIPと診断された場合でも、諦めずにできることを考えていくことが大切です。

今回は、猫のFIPの原因や症状、治療法、日常のケアについて詳しく解説します。

FIPとは?

FIP(猫伝染性腹膜炎)は、猫腸コロナウイルス(FECV)が体内で突然変異を起こし、猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)に変化することで発症します。

特に1歳未満の子猫に多く見られ、免疫システムの異常な反応が関与していると考えられています。

感染経路 は、主に糞便や唾液を介してウイルスが広がり、猫同士の密接な接触によって感染リスクが高まる とされています。多頭飼育環境などではウイルスが広まりやすく、感染の可能性が高くなるため注意が必要です。

ただし、FECVに感染したすべての猫がFIPを発症するわけではありません。 免疫力の低下、ストレス、遺伝的要因、生活環境などが発症リスクを高めると考えられています。

猫のFIP症状

FIPには大きく分けて、「ウェットタイプ(滲出型)」 と 「ドライタイプ(非滲出型)」、そして両方の特徴を持つ「混合タイプ」 があります。それぞれ症状や進行の仕方が異なるため、早めに兆候を見つけることが大切です。

<ウェットタイプ(滲出型)>

ウェットタイプは、体内に液体(腹水・胸水)が異常に溜まるのが特徴です。ドライタイプに比べて進行が早く、比較的短期間で重篤化する傾向があります

・お腹や胸に水が溜まる(腹水・胸水)

・呼吸が苦しくなる(胸水が溜まることで肺が圧迫されるため)

・食欲低下や体重減少

・黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

・高熱が続く

<ドライタイプ(非滲出型)>

ドライタイプは、液体の貯留が少ないものの、ウイルスが全身の臓器に炎症を引き起こすのが特徴です。

・神経症状(ふらつき、痙攣など)

・目の炎症

・肝臓や腎臓などの臓器機能障害

・食欲低下や体重減少

・高熱が続く

<両方のタイプに共通する初期症状>

FIPの初期段階では、ウェットタイプ・ドライタイプに関わらず、以下のような症状が見られます。

・元気がなくなる

・食欲が落ちる

・発熱(治療に反応しない高熱)

・体重が減少する

最初のうちは「ちょっと元気がない」「食欲が落ちたかな?」といった軽い変化に見えることもありますが、FIPは短期間で急激に進行するため、早めに異変を察知することが重要です。

診断方法

FIPは確定診断が難しい病気の一つであり、単一の検査だけで判断することはできません。そのため、いくつかの検査を組み合わせて総合的に評価することが重要です。

<問診と身体検査>

これまでの健康状態や症状の経過を詳しく確認し、触診や聴診を行います。

特に、発熱が続いているか、お腹が膨らんでいないかなどをチェックします。

<画像診断(レントゲン、超音波検査)>

ウェットタイプでは、お腹や胸に液体が溜まっていることが多いため、レントゲンや超音波検査でその有無を確認します。

また、ドライタイプの場合は臓器に異常がないかを調べる目的でも行われます。

<血液検査>

血液検査では、貧血や炎症の有無、タンパク質のバランス(A/G比)などを確認します。

また、血液中のα1‐AGP(α1酸性糖タンパク)の濃度を測定することで、FIPの可能性を評価することもあります。

<必要に応じた特殊検査>

・抗体検査

猫腸コロナウイルス(FECV)に対する抗体の有無を調べます。ただし、抗体が検出されてもFIPを発症しているとは限らないため、参考程度の情報となります。

・遺伝子検査(PCR検査)

胸水や腹水、または血液からFIPウイルスの遺伝子を検出する検査です。特に胸水や腹水から陽性反応が出た場合、FIPの診断精度が高まります。

・胸水・腹水の検査

ウェットタイプの場合、体内に溜まった液体(胸水・腹水)を採取し、その成分を分析することでFIPの可能性を判断します。

FIPの治療方法

近年の医療の進歩により、FIPの治療は大きく前進し、希望を持てる選択肢が増えてきています。かつては「不治の病」とされていましたが、現在では適切な治療によって回復するケースも報告されています。

当院では、最新の研究成果に基づいた治療法を取り入れ、愛猫の状態に合わせた最適なケアを行っています。

<治療のポイント>

・早期発見・早期治療が重要

FIPは進行が速いため、できるだけ早く治療を開始することが回復のカギとなります。元気がない、食欲が落ちた、発熱が続くなどの異変に気づいたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

・愛猫に合った治療計画を立てる

FIPのタイプ(ウェットタイプ・ドライタイプ)や、現れている症状によって治療の方法は異なります。獣医師が愛猫の状態を詳しく確認し、最適な治療プランを立てます。

・定期的な経過観察が大切

治療中は、愛猫の体調や検査結果を細かくチェックし、必要に応じて治療を調整していきます。特に、新しい治療薬を使用する場合は、副作用の有無や効果を慎重に見極めることが大切です。

・状態に合わせた柔軟な治療の調整

治療の効果には個体差があるため、経過を見ながら薬の種類を変更したり、投与量を調整したりすることがあります。

FIPと診断されても、諦めずに愛猫のためにできることを一緒に考えていきましょう。最新の治療法についても、獣医師にお気軽にご相談ください。

FIPのリスクを減らすには?

FIPは完全に防ぐことが難しい病気ですが、日頃のケアや生活環境を整えることで発症リスクを下げることができます。愛猫が健康に過ごせるよう、以下のポイントを意識しましょう。

<環境管理 |清潔で快適な空間づくり>

・こまめな掃除で清潔を保つ(トイレや食器の定期的な洗浄)

・ウイルス対策として、猫がよく触れる場所を定期的に消毒する

<健康管理 |愛猫の体調を整える>

・定期的に健康診断を受け、早期発見・早期対処を心がける

・栄養バランスのとれた食事で免疫力をサポート

・適度な運動で体力を維持し、ストレスを減らす

<多頭飼育時の注意点 |感染リスクを減らすために>

・新しく迎えた猫は一定期間(約2週間)の検疫期間を設け、健康状態を確認する

・猫同士のストレスを避けるため、個別の生活空間を確保する

・トイレや食器、ベッドなどの共用品は清潔に保ち、定期的に消毒する

よくある質問

Q.FIPは必ず発症するのでしょうか?

A.いいえ、猫コロナウイルス(FECV)に感染しても、すべての猫がFIPを発症するわけではありません。

多くの猫は無症状のまま過ごしますが、免疫の異常などが引き金となり、ウイルスがFIPへと変異すると発症する可能性があります。

Q.発症後の生活で気をつけることは?

A.愛猫が少しでも快適に過ごせるよう、以下の点に注意しましょう。

・静かでストレスの少ない環境を整える(過度な刺激を避ける)

・消化の良い食事で栄養をしっかり摂る(食欲が落ちやすいため工夫が必要)

・獣医師の指示に従い、定期的に通院・検査を受ける

Q.他の猫への感染は心配ないですか?

A.FIPウイルス(FIPV)自体は、猫同士で直接感染することはありません。

ただし、FIPの元となる猫コロナウイルス(FECV)は、糞便や唾液を介して感染するため、多頭飼育の場合は注意が必要です。特にトイレや食器の共用を避け、清潔な環境を保つことが予防につながります。

まとめ

FIPは進行が早く、早期発見と適切な治療が非常に重要な病気です。特に 「元気がない」「高熱が続く」「お腹が膨らんでいる」「ふらつく」などの症状が見られた場合は、できるだけ早く獣医師に相談しましょう。

かつては「不治の病」とされていましたが、近年の治療法の進歩によりFIPと診断されても回復の可能性が広がっています。 早期に適切な治療を受けることで病気の進行を抑え、愛猫が快適に過ごせる時間を延ばせるケースも増えています。

愛猫の健康を守るためには、定期的な健康診断や日頃の体調チェックが欠かせません。 普段の様子をよく観察し、少しでも「いつもと違うかも?」と感じたら、迷わず動物病院へご相談ください。

愛猫が健やかに過ごせるよう、一緒にサポートしていきましょう。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

未分類

寒がりな犬種必見!|冬を快適に過ごすための室内温度管理と防寒対策

寒い冬、愛犬が震えていたり、元気がなかったりする様子を見て心配になったことはありませんか?特に寒さに弱い犬種の場合、室内飼育でもしっかりとした寒さ対策が必要です。

もし温度管理が十分でないと、愛犬が体調を崩してしまう可能性があり、そこから病気に発展してしまうこともあります。特に寒い時期は、普段以上に注意が必要です。

今回は、寒さに弱い犬種の特徴や寒さが引き起こすリスク、そして愛犬が快適に冬を過ごすための具体的なケア方法について解説します。

寒さに弱い犬種の特徴

寒さに弱い犬種にはいくつかの共通した特徴があります。以下の特徴を持つ犬は、寒い時期に特に寒さ対策を意識することが大切です。

<小型犬>

体が小さい小型犬は、体内に蓄えられる熱の量が少ないため、熱を逃がしやすく体温調節が苦手です。そのため、寒さを感じやすい傾向があります。

代表的な犬種としては、チワワ、ミニチュアダックスフンド、トイプードルなどが挙げられます。

<短毛種>

被毛が短く薄い犬は、寒さに対して体を守る「コート」の役割を果たす毛が十分ではないため、外気温の影響を受けやすいです。

特に、フレンチブルドッグやグレイハウンドなどの犬種は、寒さが体に直接響きやすいので注意が必要です。

<脂肪が少ない犬種>

体が細身で脂肪が少ない犬も、寒さに弱い傾向があります。脂肪は体温を保つための「断熱材」のような役割を果たしますが、それが少ないと寒さを感じやすくなります。

また、高齢犬や子犬も寒さに弱いとされています。高齢犬は年齢とともに体温調節機能が低下してしまうため、寒い環境に適応しづらくなります。

一方、子犬は成長段階にあり、被毛や体脂肪がまだ十分ではないため、特に冷えには気をつけてあげる必要があります。

寒さによる体調変化のサイン

犬は言葉で「寒い」と伝えることはできませんが、その代わりに体調不良のサインを行動や様子で示します。愛犬が以下のような症状を見せている場合、寒さを感じている可能性がありますので、注意深く観察してみてください。

・震え

体を温めるために筋肉を動かす自然な反応として震えが起こります。しかし、震えが長時間続く場合は、単なる寒さを超えて体調不良のサインである可能性があるため、注意が必要です。

・元気や食欲の低下

寒さがストレスとなり、活動量が減ってしまったり、食欲が落ちてしまったりすることがあります。このような変化が見られたら、寒さが影響していないか確認してあげましょう。

・呼吸が浅くなる

寒さが原因で呼吸器に負担がかかると、呼吸が浅く荒くなる場合があります。

・身体を丸める

愛犬が毛布の上や暖房器具の前で身体を丸めてうずくまっているときは、寒さを感じている可能性が非常に高いです。このような行動は、体を少しでも温めたいというサインです。

これらのサインを見つけた場合は室内温度をチェックし、暖房器具を使うなどして愛犬が快適に過ごせる環境を整えましょう。

また、様子を見ても改善しない場合や症状が重い場合は、早めに動物病院に相談してください。

室内の適切な温度管理について

寒さに弱い犬種や高齢犬、子犬が寒い冬を快適に過ごすためには、室内の温度管理がとても重要です。愛犬が寒さを感じることなく安心して過ごせる環境を整えるために、犬種や年齢に応じて適切な室温を維持しましょう。

一般的に、犬にとって快適な室温は 18〜25℃ 程度とされています。ただし、愛犬の特徴に合わせた調整が必要です。

たとえば、短毛種や小型犬、高齢犬は寒さに弱いため、室温を少し高めに設定すると安心です。一方、厚い被毛を持つ犬種は寒さに強い場合が多く、18℃付近でも快適に過ごせることがあります。

また、エアコンや床暖房、ヒーターなどの暖房器具を上手に活用することも大切です。

エアコンは室温を一定に保つことができ、愛犬にとって快適な環境を作りやすいですが、風が直接当たらないように工夫しましょう。

ただし、暖房器具を使うと室内が乾燥しやすくなります。乾燥は犬の皮膚や粘膜に負担をかけ、肌荒れや呼吸器のトラブルの原因になることがあります。そのため、湿度を50〜60%の範囲に保つよう心がけることが大切です。

湿度を調整するには、加湿器を活用するのが便利ですが、水を入れた容器を部屋に置いたり、濡れたタオルを室内に干したりするだけでも効果があります。

愛犬が安心して休める冬の寝床作り

寒い冬を迎えるにあたり、愛犬が安心してゆっくり休める寝床や休憩スペースの環境作りも重要です。

快適さと安全性の両方を考えた工夫を取り入れて、愛犬にとって居心地の良い環境を作りましょう。

・寝床づくりのコツ

まずは、保温性の高いベッドや毛布を用意してあげることが大切です。ふわふわとしたクッションや断熱素材を使った寝具は、冷えを防ぐのに効果的です。

また、床から伝わる冷えを防ぐために、ベッドの下にカーペットやマットを敷いてあげると、さらに快適な空間になります。

・寝床を置く場所

寝床の配置にも気を配りましょう。窓際やドア付近のような冷気が入り込みやすい場所は避け、室温が安定している暖かい場所を選ぶのがおすすめです。

・おすすめの防寒グッズ

冬の寒さ対策には、防寒グッズを上手に活用するのも効果的です。保温機能のあるドッグブランケットやヒートマット、冬用の厚手ベッドなどを取り入れることで、愛犬が寒さを感じにくくなり、より快適に過ごせるようになります。

ただし、ヒートマットを使う際は低温やけどを防ぐために上にタオルや毛布を敷いて、愛犬が直接触れすぎないように工夫してください。

室内での運動と遊び方

寒い季節でも、愛犬の健康を守るためには適度な運動が欠かせません。

運動不足は肥満やストレスの原因になるだけでなく、エネルギーを持て余してしまうことで落ち着きがなくなる場合もあります。

そのため、寒い日でも室内で楽しく体を動かせる工夫をしてあげることが大切です。

・ボール遊び:廊下やリビングのスペースを使って短距離でボールを転がしたり投げたりするだけで、愛犬にとって良い運動になります。

・追いかけっこ:飼い主様が愛犬を追いかけたり、逆に追いかけてもらったりする遊びは、楽しく体を動かせるだけでなく、飼い主様とのコミュニケーションにも役立ちます。

・引っ張りっこ遊び:軽い引っ張りっこは、体を動かす良い運動になると同時に、飼い主様との絆を深める時間にもなります。

・トンネル遊び:トンネル状のおもちゃを用意して、くぐらせる遊びも室内でできる楽しいアクティビティです。挑戦心を刺激し、自信を育む効果も期待できます。

・知育玩具:おやつを隠した知育玩具は、愛犬が「どうやって取り出すか」を考える良い頭の運動になります。特に子犬の時期にはおすすめです。

・宝探しゲーム:愛犬の嗅覚を活かし、おもちゃやおやつを隠して探させる遊びです。初めは簡単な場所に隠し、慣れてきたら少しずつ難易度を上げるとやりがいを感じられます。

寒い日が続くと散歩の頻度が減りがちですが、室内で少しでも体を動かす時間を作ることで、愛犬のストレスを軽減することができます。

特に小型犬は、短時間の運動でも十分に効果があります。運動は愛犬の体を健康に保つだけでなく、心のケアにもつながりますので、冬場は室内での遊びを意識してみてください。

まとめ

寒さに弱い犬種や高齢犬、子犬が冬を元気に過ごすためには、適切な温度管理や快適な寝床作り、そして室内での適度な運動が欠かせません。これらをしっかりと整えることで、愛犬が寒さによる健康リスクから守られ、安心して快適に冬を過ごすことができます。

また、愛犬の体調や行動に気になる点があれば、迷わず動物病院に相談しましょう。早めの対処が、愛犬の健康を守る大きな一歩になります。

当院では、寒さ対策に関する具体的なアドバイスや健康チェックも随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

■関連する記事はこちらです

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

未分類

冬のお散歩も安心!獣医師が教える愛犬との安全な散歩ガイド

冬のお散歩は、愛犬の健康を保つためだけでなく、気分転換にも欠かせない大切な時間です。しかし、寒さが愛犬の体調に影響を与えたり、凍った路面で滑りやすくなったりと、冬の散歩では気をつけたいポイントがいくつかあります。

「今日は寒いし、散歩はお休みにしようかな…」と感じる日もあるかもしれませんが、少し工夫をするだけで、冬のお散歩も安心して楽しむことができます。

今回は、寒さが厳しい季節でも愛犬と安心して散歩を楽しむためのポイントや注意点について解説します。

冬のお散歩はいつがベスト?適した時間帯の選び方

寒い冬のお散歩は、時間帯によって散歩のリスクを高めることがあります。愛犬の健康を守るためには、気温や体調に合わせた散歩の時間帯を選ぶことが大切です。

<朝の散歩>

冬の朝は冷え込みが特に厳しく、路面が凍結していることも多いため、注意が必要です。

ただ、朝の散歩には「愛犬が1日のスタートを元気に切れる」というメリットもあります。どうしても朝に散歩をしたい場合は短時間にとどめ、凍結の少ない安全な場所を選んで歩くとよいでしょう。

<昼の散歩>

昼間は気温が最も高く、散歩をするには最適な時間帯です。特に寒さに敏感な小型犬や短毛種には、この時間帯を選ぶことで寒さのストレスを軽減できます。

<夕方以降の散歩>

夕方は気温が下がり始める時間帯です。特に日没後は視界が悪くなるうえ、急激な冷え込みで路面が再び凍る場合もあります。そのため、夕方の散歩には安全対策が欠かせません。

反射材付きのリードやハーネスを使用することで、車や自転車からの視認性が高まり事故を防ぐことができます。

気温に合わせた散歩時間の目安

冬のお散歩では、犬種や年齢、健康状態に合わせて散歩時間を調整することが大切です。愛犬が無理なく過ごせるよう、外気温や体調をよく観察しましょう。

<小型犬や短毛種の場合>

小型犬や短毛種は気温が10℃を下回ると寒さを強く感じるため、注意が必要です。この場合、散歩時間は15〜20分程度に短縮し、温かい服を着せて寒さから守りましょう。

<厚い被毛を持つ犬種や大型犬の場合>

サモエドやシベリアンハスキーなどの厚い被毛を持つ犬種、または大型犬は比較的寒さに強いとされています。

しかし、長時間外にいると体が冷えることがありますので、愛犬の様子を見ながら適切な散歩時間を調整してください。

<高齢犬や子犬の場合>

高齢犬や子犬は特に寒さの影響を受けやすいです。高齢犬の場合、関節の痛みや慢性痛が寒さで悪化することがあるため、防寒対策がとても重要です。

防寒具を活用するだけでなく、散歩時間を短くして愛犬の負担を減らしましょう。

冬の散歩に欠かせない防寒具

冬の散歩では、愛犬の体を冷やさないために防寒対策をしっかり行うことが大切です。

犬種や体格、毛質によって寒さの感じ方は異なるため、それぞれに合った防寒具を選び、快適に過ごせる工夫を取り入れましょう。

<犬種や体格に合った防寒具の選び方>

・小型犬や短毛種の場合

寒さに弱い小型犬や短毛種(例:チワワ、トイプードル、イタリアングレーハウンド)には、保温性の高いジャケットやセーターがおすすめです。裏地がフリース素材のものや防水加工された服を選ぶことで、さらに暖かく快適に過ごせます。

・厚い被毛を持つ犬種の場合

シベリアンハスキーや秋田犬など厚い被毛を持つ犬種は寒さに強いものの、冷たい風や雨の日には軽めの防寒具を着せると快適です。

特に高齢犬や子犬の場合は、厚い被毛があっても体温調節が難しいことがあるため、防寒具を用意しておくと安心です。

<防寒具を選ぶ際のポイント>

1.動きやすさを重視

防寒具を選ぶ際は、サイズがぴったりすぎないものを選びましょう。袖のある服を着せる場合は、関節部分にゆとりがあるデザインを選ぶことで、動きを妨げないようにすることが大切です。

2.服の重ね過ぎに注意

防寒のために服を重ねすぎると散歩中に体温が上がりすぎてしまう場合があります。愛犬の体温を適度に保つため、服の厚さや枚数を調整しましょう。

3.防寒だけでなく防水も意識

雪や雨の日には、防寒だけでなく防水機能がある服を選ぶことで、濡れて体が冷えるのを防ぐことができます。

肉球を守るために

冬場の路面には、愛犬の足元に影響を与えるさまざまなリスクがあります。滑り止め剤や砂利石が肉球を刺激し、傷ができてしまうことがあるため、散歩後のケアが特に重要です。

滑り止め効果のある犬用の靴を使うことで、凍結した路面や砂利石などの刺激物から肉球を守ることができます。ただし、サイズが合わないと歩きにくくなってしまうため、愛犬の足にしっかりフィットするものを選びましょう。

また、肉球用の保護クリームを塗ることで、乾燥やひび割れを予防できるだけでなく、肉球を柔らかく保つことができます。

冬の散歩コースの選び方

冬場の散歩は、凍結や悪天候のリスクを避け、快適に楽しめるルートを選びましょう。

・日当たりが良く安全な道を選ぶ

日当たりの良い道や、芝生のエリアは凍結しにくく、滑りにくいため安心です。また、肉球を傷つける心配も少ないので、冬の散歩コースとして適しています。

一方で、車通りが多い道路や融雪剤が多く撒かれているエリア、急斜面や橋のように滑りやすい場所は避けるようにしましょう。

・休憩できる場所を確認しておく

寒さや突然の悪天候に備えて、避難できる場所を事前に確認しておくことが大切です。近くにあるペット同伴可能なカフェや、公園の休憩所、商業施設の屋根付きスペースなどを調べておくと安心です。

また、愛犬が散歩中に疲れてしまったときに休める場所として、ベンチや芝生のエリアを散歩ルートに取り入れるのもおすすめです。

冬の散歩後に気をつけたいケア

冬場の散歩は帰宅後のケアがとても重要です。しっかりとケアを行うことで、体調不良や肌トラブルを防ぎ、愛犬の健康を守ることができます。

<足元のケア>

冬の路面には、滑り止め剤や汚れが付着していることがあります。帰宅したら、ぬるま湯で愛犬の足元を洗い、特に肉球の間も忘れずに優しく洗浄しましょう。

その後、タオルで水分をしっかりと拭き取り、肉球クリームを使って保湿するのもおすすめです。

<体を温める>

散歩後は、寒さで体温が下がりやすいため、帰宅したらすぐに体を温めてあげましょう。まずはタオルで全身を優しく拭き、足元やお腹周りなど濡れやすい部分を丁寧に拭き取ります。

毛が濡れている場合は、低温モードのドライヤーでしっかり乾かしてください。その際、ドライヤーは20〜30cm程度の距離を保ち、熱風が直接当たらないように注意しましょう。

<体調の確認>

散歩後は、愛犬の体調に変化がないか注意深く確認しましょう。

震えや疲れた様子、元気がない、食欲不振といった症状が見られる場合は、体が冷えている可能性があります。

少しでも気になることがあれば、動物病院に相談するのが安心です。

散歩代わりにおすすめの室内運動

散歩時間を短縮する際は、室内運動を取り入れて愛犬のエネルギーを発散させましょう。

・知育玩具を使ったゲーム:知育トイやコングにおやつを詰めて、愛犬に挑戦させることで、体と頭を同時に使った運動ができます。

・おやつ探しゲーム:部屋の中におやつを隠し、嗅覚を刺激しながら探させる遊びは、楽しい運動になります。

・ボール遊びや引っ張り合い:軽いボール遊びやロープを使った引っ張り合いは、愛犬が楽しみながら運動できる方法です。

まとめ

散歩は、愛犬の体力維持やストレス発散に欠かせない大切な時間です。しかし、寒さや路面状況によるリスクもあるため、事前の準備や散歩後のケアをしっかり行うことが必要です。

散歩から帰宅したら、愛犬をしっかり温め、足元や体をきれいに保つことで健康を守りましょう。

もし散歩中や散歩後に異常が見られる場合や不安なことがあれば、早めに動物病院へご相談ください。

当院でも愛犬に関するご相談を随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

■関連する記事はこちらです

・寒がりな犬種必見!|冬を快適に過ごすための室内温度管理と防寒対策

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

猫の口内炎について|口臭やよだれは要注意!早期発見のコツ

口内炎は、口内の舌や歯茎などに炎症が生じる病気で、人と異なり、重度の場合、猫では口内全体に激しい炎症が広がります。強い痛みを伴うため、食事や日常生活に大きな支障をもたらす可能性があります。

猫の口内炎はその治療が困難であることから、「難治性口内炎」とも呼ばれています。

今回は猫にとって一般的である口内炎について、原因や症状、診断方法、治療方法、そして予防法やご家庭での注意点について詳しく解説します。

原因

猫の口内炎の原因はさまざまですが、はっきりとした原因が特定されていない場合もあります。

主に考えられる原因としては以下の5つが挙げられます。

<ウイルス感染>

カリシウイルス、ヘルペスウイルス、猫エイズウイルス(FIV)、猫白血病ウイルス(FeLV)など、さまざまなウイルス感染が口内炎の原因となることがあり、これらのウイルスは、猫の免疫システムに悪影響を与え、口内炎を引き起こすと言われています。

<免疫の過剰応答>

自己免疫疾患や他の免疫関連疾患が口内炎の原因となることがあります。本来なら体を守るべき免疫系が過剰に反応し、誤って自らの組織を攻撃してしまうことがあります。この過剰反応により、口腔内の健康な組織が損傷を受け、炎症や潰瘍を引き起こすことがあります。

自己免疫疾患による口内炎は治療が特に困難で、症状の管理のために長期的なアプローチが必要になる場合があります。

<歯石の蓄積や歯周病>

猫の口腔内の衛生状態が悪いと歯石の蓄積や歯周病の発生につながり、これらは口内炎を引き起こすリスク因子となります。3歳以上の猫の大半が、様々な程度の歯周病を抱えていると言われています。

<内科的疾患>

腎臓病や糖尿病などの内科的疾患が間接的に口内炎の原因となることがあります。これらの疾患が猫の免疫システムの機能を低下させ、老廃物の蓄積が粘膜障害につながり、口内炎が引き起こされやすくなります。

<栄養不良>

栄養不足は、免疫力の機能低下につながります。栄養素が不足している状態では体の自然な回復能力も低下するため、病気からの回復が遅れます。

また、猫エイズウイルス(FIV)や、猫白血病ウイルス(FeLV)が原因で口内炎を発症しているケースや、元々の体質が原因で免疫が過剰に働いてしまっているケースが見られます。

症状

口内炎では、以下のような症状が見られます。

・過剰によだれが出る

・痛みによる食欲不振

・物を食べづらそうにする

・口臭の悪化

・口からの出血

・口を気にする仕草

来院のきっかけとして多いものは、口臭の悪化や口を痛がってご飯を食べなくなってしまったなどが挙げられます。

診断方法

まず、飼い主様からの問診を通して症状の詳細、食欲や活動レベルの変化、症状が現れ始めた時期などを確認します。

次に、口腔内を直接観察し、歯肉の状態や潰瘍の有無、歯石の蓄積程度、その他の異常をチェックします。

また、全身状態の把握のため、血液検査を行い、腎臓病や糖尿病など、口内炎を引き起こす可能性のある他の疾患を検出します。

さらに、ウイルス感染の可能性を除外するために、猫エイズウイルス、猫白血病ウイルスの感染の有無を確認します。

口内炎の原因となる歯周病や歯の問題を詳しく調べるために、歯科レントゲン検査が実施されることもあります。この検査によって、目に見えない歯周組織の問題を明らかにします。

治療方法

猫の口内炎の治療は、その原因や症状の重さに応じて多様なアプローチ方法があります。

歯周病が原因で口内炎が発生している場合、治療にはインターベリーなどの歯周病治療薬の使用や、歯石除去、必要に応じて抜歯を行います。これらの処置により、症状の改善が期待できます。

症状が特に重篤な場合は、猫の過剰な免疫応答を抑える目的でステロイド剤や免疫抑制剤の使用を検討することがあります。

また、猫の口内炎は、安定している時期にも定期的な口腔内のチェックとケアが非常に重要です。

さらに、基礎疾患が原因の口内炎の場合は、猫の健康状態に合わせた食事の調整と疾患に対する治療も必要となる場合があります。

予防法やご家庭での注意点

口内炎の予防には、歯磨きなどの口腔ケアを日常的に行うことが重要です。歯磨きを嫌がる猫も多くいますが、愛猫に合った口腔ケアグッズを選び、なるべく定期的にケアするようにしましょう。

歯磨きを通じて口内を観察することで、口内炎の早期発見にも繋がります。

また、血液を用いたウイルス検査を行うことで、猫エイズウイルスや猫白血病ウイルスへの感染の有無を事前に確認できます。特に、保護猫や外で暮らしたことのある猫の場合、これらのウイルスに感染している可能性も十分に考えられるため、事前に調べておくとよいでしょう。

まとめ

猫の口内炎は痛みを伴う疾患であり、猫の生活の質を著しく下げる原因となります。日々の口腔ケアを通じて、口内炎の予防および早期発見に努めましょう。

また、口臭やよだれの増加、食欲不振など、口内炎を疑うような症状が見られた場合は、早めに動物病院へ相談することをおすすめします。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む >