コラム

-

症例

【保存版】犬猫の誤飲・誤食対応マニュアル|治療法と予防の全て

愛犬や愛猫が思いがけず危険な物を口にしてしまい、慌てて動物病院に駆け込んだ経験をお持ちの飼い主様もいらっしゃるかもしれません。こうした誤飲や誤食は、犬や猫の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があり、どなたにも起こりうる問題です。

特に近年では室内で暮らす犬や猫が増えているため、誤飲や誤食の事故も増加していると言われています。そのため、飼い主様が日頃から注意を払い、正しい知識を持つことが大切です。

今回は、誤飲・誤食の定義や代表的な危険物の例を挙げながら、万が一の際の対処法や事故を防ぐための予防策についてわかりやすく解説します。

誤飲と誤食の違いとは?

一般的には、食べ物以外の物を誤って口にしてしまう行為を「誤食」と言います。一方で、「誤飲」は飲み物や液体に関連して使われることが多く、飲むか食べるかの行為によって使い分けられるのが特徴です。

しかし、獣医療の現場では少し異なる定義で区別されることがあります。

「誤飲」とはビニールや紐、ボタンなどの食べ物以外の異物を飲み込んでしまうことを指し、「誤食」とはチョコレートや玉ねぎ、ユリなどの食べ物や食材を誤って食べてしまうことを意味します。

誤飲・誤食が起きやすい犬や猫とは?

誤飲や誤食は特に好奇心旺盛な子犬や子猫に多く見られる傾向があります。若い頃の犬や猫は、「これは何だろう?」と口に入れて確かめようとするため、身の回りにある物が思わぬ事故の原因になることがあります。

また、食欲が旺盛な大型犬も要注意です。食べられる物かどうかを気にせず口にすることがあり、危険物を飲み込んでしまうケースも少なくありません。

犬と猫が誤食しやすい危険な物とその影響

犬や猫は、好奇心や食欲から思わぬ物を口にしてしまうことがあります。こうした誤食事故を防ぐためには、飼い主様が危険物の特性を理解し、環境を整えることが大切です。

以下では、誤食しやすい物とその危険性について詳しくご説明します。

・チョコレート

チョコレートは犬にも猫にも有害で、特にビターチョコレートやカカオ含有量の高い製品は注意が必要です。

摂取すると、興奮、震え、嘔吐を引き起こし、重症の場合は心臓発作に至る可能性があります。

・玉ねぎやネギ類

玉ねぎやネギ類は、犬にも猫にも共通して非常に危険な食材です。

これらを摂取すると、赤血球が破壊され、貧血や黄疸、最悪の場合は命に関わる状態に陥ることがあります。少量でも中毒症状を引き起こすため、料理中や食事中に注意が必要です。

・キシリトール

ガムやお菓子などに含まれるキシリトールは、犬だけでなく猫にとっても非常に危険です。摂取すると急激に低血糖を引き起こし、けいれんや昏睡状態に陥ることがあります。

・ぶどうとレーズン

ぶどうやレーズンは急性腎障害を引き起こす可能性があり、摂取量に関わらず危険です。

・ユリ科の植物(ユリ、スズランなど)

ユリ科の植物は、特に猫にとって致命的な危険性があります。葉や花粉を少し舐めただけでも急性腎障害を引き起こすことがあり、犬に対しても一部有害です。観葉植物として飾る際には、ユリ科は避けるようにしましょう。

・消臭剤、洗剤

消臭剤や洗剤を誤飲すると、消化器の炎症、嘔吐、下痢などを引き起こし、重症の場合は中枢神経障害を伴うことがあります。

・糸や紐類

特に猫は、遊び道具として糸や紐を口に入れやすい傾向があります。これらを飲み込むと腸に絡まり、腸閉塞や壊死を引き起こす可能性があります。遊び終わった後は片付けを徹底しましょう。

・ゴミ箱の中身(骨や腐った食べ物)

犬や猫がゴミ箱をあさることで、骨や腐敗した食べ物を誤食してしまうことがあります。骨は消化管を傷つける恐れがあり、腐った食べ物は食中毒の原因となるため、フタ付きのゴミ箱を使用するなどの対策を講じましょう。

すぐに病院に行くべき危険な誤飲ケース

愛犬や愛猫が危険な物を誤飲してしまったとき、迅速に正しい対応をすることが命を救うカギとなります。

特に以下のようなケースでは緊急性が高いため、すぐに行動することが必要です。

・電池を飲み込んだ場合

電池に含まれるアルカリ性化学物質は、消化管の内壁を腐食し、非常に危険な状態を引き起こします。特にボタン電池はサイズが小さく、愛犬や愛猫が誤って飲み込みやすい形状をしているため注意が必要です。

主な症状としては、嘔吐やよだれ、食欲不振、腹痛が挙げられます。これらの症状が見られた場合、放置すると消化管穿孔や内出血など命に関わる状態に発展する可能性が高まります。

・尖った物を飲み込んだ場合

針や爪楊枝、破片などの尖った物を誤飲すると、消化管や喉に刺さり、危険な状況を引き起こす可能性があります。刺さった部分では内出血が起こることがあり、さらに傷口から感染症が発生するリスクも高まります。また、動くことで体内の損傷がさらに広がる恐れがあるため、非常に注意が必要です。

症状には、嘔吐(血液が混じる場合があります)、食欲不振、便に血が混ざるなどがあります。

・紐状の物を飲み込んだ場合

ミシン糸やリボン、紐、おもちゃのゴムなどの紐状の物を誤飲すると、腸に絡まることがあり、「腸閉塞」や「腸管壊死」を引き起こす可能性があります。特に猫は紐状の物を好む習性があるため、注意が必要です。

腸に問題が生じると、繰り返し嘔吐する、便秘や下痢が続く、元気がなくなる、腹痛があるといった症状が現れることがあります。

・毒物を飲み込んだ場合

農薬や洗剤、アルコールなどの毒物は、神経系や臓器に直接ダメージを与え、短時間で重篤な症状を引き起こします。

毒物を誤飲した際に見られる主な症状としては、よだれ、震え、けいれん、ふらつき、意識消失などが挙げられます。

誤飲・誤食時の症状の違い

愛犬や愛猫が誤飲や誤食をしてしまった場合、その内容によって現れる症状や治療法が異なります。誤飲(異物)と誤食(有毒物)の違いを正しく理解し、迅速に対応することが重要です。

<誤飲(異物)による症状>

異物を飲み込んだ場合、主に消化管に関連した症状が現れます。消化管に異物が詰まると、嘔吐や食欲不振、腹痛、便秘が見られ、腸閉塞が進行することもあります。腸閉塞が重度の場合には緊急手術が必要になることもあります。また、消化管を傷つけるような物を飲み込むと、血便や血が混じった嘔吐といった症状が現れることがあります。

<誤食(有毒物)による症状>

有毒物を食べた場合は、毒物の種類によって異なる症状が現れます。

・神経系に影響する物質(チョコレート、キシリトールなど)

興奮、けいれん、意識混濁などの症状が見られることがあります。

・臓器に影響する物質(玉ねぎ、ユリなど)

嘔吐、下痢、黄疸、腎障害など、消化器系や臓器機能に関連した症状が現れることがあります。

誤飲・誤食時の治療法の違い

誤飲と誤食では、問題の原因や体への影響が異なるため、治療方法も変わります。異物は体内に存在する物理的な物質を取り除く必要があるのに対し、有毒物は体内に吸収された毒素を排出・無毒化し、症状を緩和する治療が中心となります。

<異物誤飲の治療法>

・画像診断:X線やエコーで異物の位置や大きさを確認します。

・内視鏡による除去:異物が胃内にとどまっている場合、内視鏡で除去することが可能です。

・外科手術:異物が消化管に進行している場合や内視鏡で取り出せない場合は、外科手術が必要になることもあります。

・自然排出:異物が小さく、害が少ない場合には自然に排出されるのを待つこともあります。ただし、この場合でも経過観察が必要です。

<有毒物誤食の治療法>

・催吐処置:誤食直後であれば、胃の内容物を吐き出させる処置を行います。

※ただし尖ったもの(竹串、骨、針など)、強アルカリ性(洗剤など)のものは催吐させることができないため要注意

・解毒処置:活性炭などを用いて毒物の吸収を抑える処置が行われます。

・輸液治療:腎臓や肝臓を保護し、毒素を体外へ排出するために点滴治療を実施します。

・対症療法:症状に応じてけいれんを抑える薬や鎮静剤を使用し、症状の緩和を目指します。

<動物病院での一般的な治療の流れ>

誤飲や誤食が疑われる場合、動物病院では以下のような手順で対応が進められます。

1.問診

誤飲・誤食した物の種類、量、時間を確認します。可能であれば、誤飲した物を持参してください。

2.診断

・血液検査:有毒物が全身に及ぼしている影響を評価します。

・画像診断:X線やエコーで異物の位置や大きさを確認します。

3.治療

・異物の場合は内視鏡や手術による摘出が行われます。

・有毒物の場合は解毒、輸液治療、対症療法が実施されます。

4.経過観察

治療後も、数日間は症状がぶり返さないか慎重に経過を観察する必要があります。

誤飲・誤食時の正しい応急処置

愛犬や愛猫が誤飲や誤食をしてしまった場合、飼い主様の冷静で迅速な対応が命を救うカギとなります。ただし、間違った処置をすると症状を悪化させる可能性があるため、適切な対応を心がけましょう。

① 状況を確認する

何をどのくらいの量、いつ誤飲・誤食したのかを確認します。包装紙や残りの物がある場合は保管し、後で獣医師に見せられるように準備しましょう。

② 動物病院に連絡する

誤飲や誤食が確認できたらすぐに動物病院に電話をし、状況を詳しく説明します。誤飲した物を持参する旨を伝えると診察がスムーズに進みます。

もし、かかりつけの病院が閉まっている場合は、緊急対応可能な施設を探し、対応を仰ぎましょう。

③ 安全な環境を確保する

誤飲・誤食後は愛犬や愛猫を落ち着かせ、無理に動かさないようにします。特に呼吸が乱れている場合やけいれんが見られる場合は、緊急対応が必要です。

④ 病院に到着するまでの準備

動物病院に向かう際には、愛犬や愛猫が安定した姿勢を保てるようにし、移動中に余計な刺激を与えないよう注意します。

また、移動中でも状態を観察し、異常があれば病院に到着次第すぐに伝えられるよう準備しておきます。

<獣医師に伝えるべき情報>

診察をスムーズに進めるために、以下の情報を正確に獣医師に伝えることが重要です。

・何を飲み込んだか:食品、化学物質、異物などの、誤飲・誤食した物の名前

・いつ飲み込んだか:約30分前、数時間前など

・どのくらいの量か:チョコレート1片、電池1個など

<無理に吐かせることは控えましょう>

尖った物(針や爪楊枝など)や腐食性の物(洗剤や電池など)を吐かせると、食道や口腔をさらに傷つける可能性があります。

また、吐いた物が気管に入ることで誤嚥を引き起こし、窒息やさらなる健康被害を招く恐れもあります。

吐かせるかどうかの判断は、必ず獣医師に相談してから行う必要があります。誤飲・誤食した物の種類や状況によって、吐かせることでかえって危険を伴う場合があるため、自己判断での処置は控えましょう。

誤飲・誤食を防ぐための予防対策

日常的に安全な環境を整えることで、誤飲・誤食のリスクを大幅に減らすことが可能です。

<室内の危険物の片付け方と収納方法>

・小物の管理

ゴム製品、針、爪楊枝、消しゴムなどの小さな物は、愛犬や愛猫が届かない引き出しや収納ボックスに保管してください。散らかさない習慣をつけることで、思わぬ事故を防げます。

・ゴミ箱の管理

フタ付きのゴミ箱を使用し、愛犬や愛猫がゴミ袋を引っ張り出せないように工夫しましょう。特に食品の廃棄物がある場合は注意が必要です。

・キッチンの整理

チョコレートや玉ねぎなどの危険な食品は、愛犬や愛猫が届かない高い場所や密閉容器に保管してください。キッチン全体を整理整頓し、調理中も愛犬や愛猫が近づかないようにしましょう。

・有毒な観葉植物は置かない

ユリやポトスなど、有毒な植物は愛犬や愛猫がアクセスできない場所に移動するか、家庭内での使用を避けてください。有毒植物のリストを確認し、安全な種類のみを選ぶことが大切です。

<犬種や猫の特性に応じた注意点>

・犬の場合

大型犬は届く範囲が広いため、テーブルやカウンター上に置いた物にも注意が必要です。危険物はしっかりと片付け、目の届く範囲での管理を徹底しましょう。

一方で、小型犬は床に落ちている小さな物(ボタンや小石など)を誤飲する可能性が高いため、床に物を置かない習慣をつけることが重要です。

・猫の場合

猫は高い場所に登る能力があるため、棚やカウンターの上にも危険物を置かないようにしてください。

特に紐や糸状の物には興味を示しやすいため、遊び道具として使用する際は目を離さず、安全に使用しましょう。

<SNSで流行している「ちゅーるアイス」などへの注意>

凍ったちゅーるやその容器は、誤飲や内臓損傷の原因になる可能性があります。硬い部分や尖った容器の角が愛犬や愛猫の体を傷つける恐れがあるため、与えるのは避けましょう。

凍らせたちゅーるを与える場合は、容器を使用せず、適切な食器に盛り付けてください。

まとめ

誤飲や誤食は、愛犬や愛猫にとって命に関わる大きな事故につながることがあります。そのため、飼い主様が日頃から注意を払い、適切な対策を取ることが何よりも大切です。

万が一誤飲や誤食が起きた場合は、まず落ち着いて状況を確認し、飲み込んだ物の種類や量、時間をしっかり把握しましょう。

ただし、自己判断で無理に吐かせることはかえって危険を招く可能性があるため、必ず動物病院に連絡し、獣医師の指示に従ってください。

もし不安なことや疑問があれば、早めにかかりつけの獣医師に相談し、正しい知識を持って対応することが大切です。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

愛犬の認知症サインに気づいている?|症状の見分け方と対処法を徹底解説

「最近、夜中に愛犬が頻繁に鳴く」「トイレの失敗が増えてきた」など、これまでとは違う高齢犬の行動に戸惑っている飼い主様もいらっしゃるのではないでしょうか?

こうした変化は、認知機能不全症(犬の認知症)のサインである可能性があります。

近年、犬の寿命が延びていることにより愛犬と長く一緒に暮らせる喜びが増える一方で、高齢化に伴う健康問題に直面することも多くなっています。

認知機能不全症もその一つで、適切なケアを行うことで症状を緩和し、愛犬との生活をより快適にすることができます。

今回は、認知機能不全症の早期発見のポイントと、症状に合わせたケア方法を詳しく解説します。

犬の認知機能不全症とは?

認知機能不全症とは、脳の老化によって記憶力や認知力、行動に変化が表れる疾患です。人間の認知症に似た特徴を持ちますが、犬の場合は特に行動や生活習慣の変化として表れることが多いのが特徴です。

<発症しやすい年齢と犬種>

認知機能不全症は7~8歳以上の高齢犬で発症リスクが高まり、特に12歳以上になると顕著に表れる傾向があります。

また、認知機能不全症は、特定の犬種で発症しやすい傾向が報告されています。

特に柴犬や秋田犬などの日本犬で多いとされていますが、小型犬ではトイプードルやチワワ、ダックスフンド、大型犬ではゴールデンレトリーバーやラブラドールレトリーバーなど、犬種を問わず注意が必要です。

しかし、どの犬種でも高齢になると発症リスクが高まるため、愛犬の行動や生活習慣の変化を見逃さず、早めに対応することが大切です。

認知機能不全症の主な症状

認知機能不全症の症状は日常生活の中で徐々に表れるため、「加齢による変化」と見過ごされがちです。

以下では代表的な症状とその理由、正常な加齢現象との違いについて解説します。

・夜鳴き

認知機能不全症の犬は、昼夜の区別がつきにくくなるため、不安や混乱を感じて夜中に突然吠えたり、理由もなく鳴いたりすることがあります。この症状は、脳内のホルモンバランスの変化も影響していると考えられています。

■正常な加齢との違い

加齢による夜鳴きは、物音や外部からの刺激に反応して吠えることが多いのに対し、認知機能不全症では静かな環境でも理由なく鳴き続けることが特徴です。

・トイレの失敗が増える

認知機能不全症の犬は、トイレの場所を忘れてしまったり、いつもと違う場所で排泄してしまったりすることがあります。これは記憶力の低下や、排泄を我慢する能力の衰えが原因です。また、身体の感覚が鈍くなることも影響しています。

■正常な加齢との違い

加齢によるトイレの失敗は「トイレに行くまでに間に合わない」ことが多いですが、認知機能不全症ではトイレの場所を認識できなくなったり、使い方を忘れてしまったりすることが特徴です。

・反応が鈍くなる

名前を呼んでも振り向かない、撫でても反応が薄いといった変化が見られる場合があります。記憶力の低下により、飼い主様や家族を認識しにくくなることが原因です。

■正常な加齢との違い

加齢の場合は一時的に気づかないことがある程度ですが、認知機能不全症では常に反応が鈍い状態が続きます。

・徘徊や混乱

認知機能不全症の犬は、周囲の環境や状況を認識できなくなり、不安感から部屋の中を無目的に歩き回ったり、普段とは違う方向に進んでしまったりすることがあります。これらの行動は、脳の認知機能の低下が主な原因です。

・食事の変化

食事に興味を示さなくなることがあります。これは、食欲や食事への認識が低下しているためで、嗅覚や味覚の変化とも関連しています。

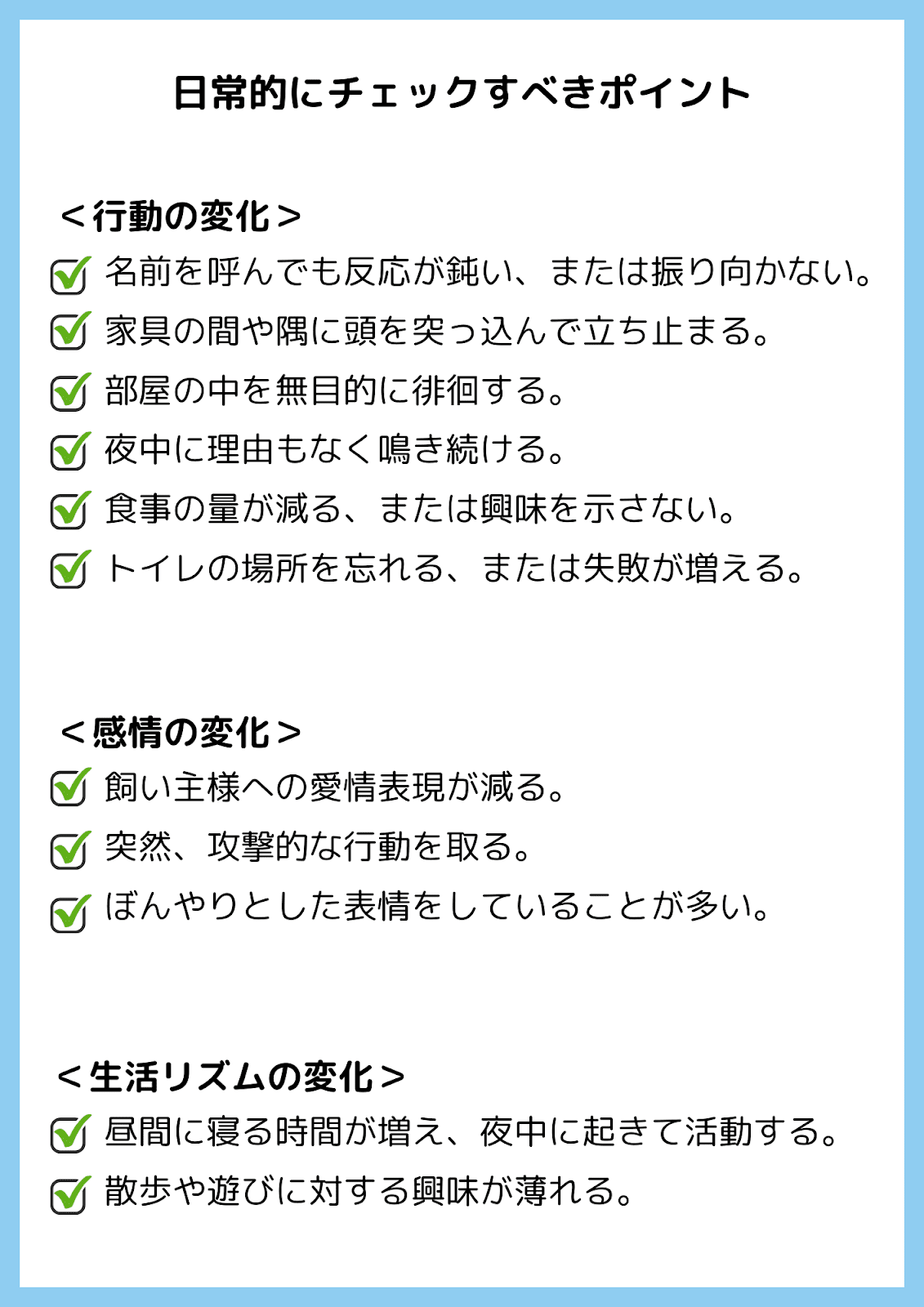

早期発見のためのチェックリスト

認知機能不全症は、早期に発見し適切なケアや治療を行うことで、愛犬の生活の質を大きく向上させることができます。日常的に以下の項目をチェックし、愛犬の行動や生活リズムに変化がないか確認してみましょう。

愛犬の行動記録で分かる小さなサイン

愛犬の行動の変化は、飼い主様が最も早く気づけるポイントです。その変化を日記やアプリに記録することで、獣医師に正確な情報を伝えられるだけでなく、症状の進行や改善をモニタリングする際にも役立ちます。

<記録するべき内容>

・行動や症状が始まった日時

例:〇月〇日、夜中に初めて理由もなく鳴き始めた。

・具体的な症状や頻度

例:夜鳴きが週に3回、トイレの失敗が毎日見られる。

・日常生活での変化

例:食欲が低下し、好きだった遊びへの興味を失った。

疑わしい症状が出た場合の対応方法

愛犬に認知機能不全症の可能性が疑われる症状が見られたときは、早急かつ適切に対応することが重要です。

・まずは冷静に観察

突然の行動の変化に驚くかもしれませんが、焦らず冷静に愛犬の様子を観察してください。行動や症状の内容、頻度、発生した日時を記録することで、獣医師に状況を正確に伝えることができます。

・獣医師に相談

観察と記録を基に、かかりつけの獣医師に相談しましょう。電話で事前に症状を説明し、診察が必要か確認するのも効果的です。

記録に基づいて症状を具体的に伝えることで、適切な診断と治療につながります。

診断方法

認知機能不全症の診断では、他の疾患(脳腫瘍や甲状腺疾患など)との区別が重要です。そのため、以下のような流れで診断が進められます。

1.問診

飼い主様が記録した愛犬の行動の変化や症状を基に、詳細な問診が行われます。この段階で、日常の行動や生活リズムの変化について具体的に伝えましょう。

2.身体検査

神経学的検査や身体全体の健康状態を確認します。認知機能不全症に似た症状を引き起こす他の疾患がないかを調べます。

3.血液検査・尿検査

内分泌系や代謝異常の有無を調べるため、血液検査や尿検査を行います。甲状腺疾患や糖尿病など、類似の症状を引き起こす疾患を除外する目的があります。

4.画像診断(CT、MRI)

必要に応じて、脳腫瘍や脳内の構造的異常がないかを確認するため、CTやMRI検査を実施します。

治療法

認知機能不全症に特効薬はありませんが、適切な治療を行うことで症状を緩和し、進行を遅らせることが可能です。

国内ではあまり使用例がないものの、米国では人間用のパーキンソン病治療剤であるセレギリンが治療に用いられるケースもあります。

また、抗酸化作用を持つ成分を含んだサプリメントが治療の補助になる場合もあります。例えば、オメガ3脂肪酸やビタミンEなどは、脳の健康をサポートすると考えられています。これらの成分は、認知機能を維持するための補助的な手段として活用されています。

治療効果や予後

認知機能不全症は進行性の疾患ですが、適切な治療とケアを行うことで症状が緩和されるケースが多く見られます。

特に、夜鳴きやトイレの失敗といった困難な症状が軽減されることで、愛犬と飼い主様双方の生活の質が大きく向上することがあります。また、治療によって愛犬の混乱や不安が和らぎ、より穏やかに過ごせるようになるでしょう。

認知機能不全症は完全に治癒する疾患ではありませんが、早期発見と治療の継続により、症状の進行を遅らせることが可能です。適切なケアを続けることで、愛犬がより快適で穏やかな日々を送ることが期待できます。

日常生活でのケア方法

認知機能不全症を持つ犬でも、適切なケアや工夫を行うことで症状の進行を遅らせ、生活の質を向上させることが可能です。

ここでは、環境整備、食事と運動、認知機能を維持するためのケアに分けて具体的な方法を解説します。

<環境整備の具体的な方法>

・生活環境をシンプルに整える

愛犬が迷わずに移動できるよう、家具の配置は固定しておきましょう。環境の変化は愛犬にとって大きなストレスや混乱の原因となるため、必要以上の模様替えはできるだけ避けるのがおすすめです。

・段差や滑りやすい床の対策

滑りやすい床には滑り止めマットを敷いたり、階段やソファなど高い場所へのアクセスを制限したりする工夫が効果的です。こうした対策は、足腰への負担を減らし、愛犬が安心して移動できる環境づくりにつながります。

・夜間の視覚を補助する工夫

夜間は真っ暗にしすぎず、優しい照明を使用して愛犬が安心できる空間を作りましょう。わずかな明かりでも、視覚の助けとなり不安を軽減できます。

・安心できるスペースの確保

愛犬がストレスを感じたときや疲れたときに安心して過ごせる専用のスペースを用意することも大切です。

<食事>

愛犬の健康を支えるためには、年齢や体調に合わせた適切な食事を選ぶことが大切です。高齢犬には、高齢犬用のフードや認知機能をサポートする療法食、サプリメントを検討しましょう。

・トライザ(TRIZATM):抗酸化作用や脳機能をサポートする成分を含むサプリメントです。

・ニューロケア(Pro Plan NeuroCare):認知機能をサポートするために設計された療法食です。

<認知機能を維持するための工夫やケア>

・適度な運動

短い散歩や遊びは、脳を刺激し筋力を保つだけでなく、ストレスの軽減にもつながります。

ただし、愛犬が無理をしないように、体調に合わせて運動の時間や頻度を調整することが大切です。

・ コミュニケーションの時間を大切に

飼い主様との触れ合いは、愛犬にとって何よりも安心できるひとときです。優しく撫でたり、一緒に遊んだり、話しかけることで、愛犬の脳を活性化させることができます。

・規則正しい生活リズムを整える

愛犬が穏やかで安定した毎日を過ごすには、生活リズムを整えることが大切です。食事や散歩、休息の時間を毎日同じスケジュールで行うことで、愛犬が安心して過ごせる環境が整います。

認知機能不全症を予防するためにできること

愛犬の認知機能不全症を予防するには、若い頃からのケアがとても大切です。ここでは、日常生活に取り入れやすい方法をご紹介します。

<若い頃から始めるケア>

・適度な運動を習慣にする

若い頃から運動を続けることで脳への血流が良くなり、認知機能の低下を防ぐことが期待できます。毎日の散歩や遊びなど、愛犬が楽しめる運動を取り入れてみてください。

・生活に適度な刺激をプラス

新しい環境や音、匂いを取り入れると、愛犬の脳が活性化します。新しいおもちゃで遊んだり、普段とは違う散歩コースを試してみたりするのも効果的です。

<食事やサプリメントでサポート>

・栄養バランスを意識する

DHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸を含むフードは、脳の健康維持に役立ちます。栄養バランスの良い食事を心がけて、愛犬の健康をサポートしましょう。

・サプリメントや療法食の活用

トライザなどの脳の健康をサポートするサプリメントや、ニューロケアのような高齢犬向けに設計されたフードもおすすめです。これらは、認知機能の低下を防いだり、進行を遅らせたりする効果が期待できることがあります。

詳しくは獣医師に相談して、愛犬に合ったものを選んでみましょう。

・高齢期に合わせた食事管理

年齢に合ったフードや適切な体重管理も、認知機能不全症の予防に大切です。特に高齢犬には、消化に優しく栄養バランスの整ったフードを選ぶようにしましょう。

<定期的な健康診断を心がける>

・若い頃からの診断を習慣に

若い頃は年に1回、高齢犬になったら半年に1回の健康診断を受けることで、早めに異変に気づけます。

・早期発見で治療をスムーズに

認知機能不全症も、早い段階で気づくことで進行を抑える治療が可能です。普段から愛犬の様子を観察し、気になることがあれば獣医師に相談しましょう。

まとめ

認知機能不全症は高齢犬にとって避けられない課題のひとつですが、日々の工夫や適切なケアによって、その影響を最小限に抑えることができます。

生活環境を整え、バランスの良い食事や適度な運動、知的な刺激を取り入れることで、愛犬の生活の質を守りましょう。

また、若い頃から健康診断や適切な栄養を心がけることで、愛犬の健康を長く支えることができるでしょう。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

愛犬・愛猫のための腸活ガイド|腸内環境を整えて毎日を元気に

最近では、犬や猫の健康を支える方法として「腸活」が注目されています。

腸内環境を整える腸活は、愛犬や愛猫が元気で健やかな毎日を過ごすための重要なカギとなります。

腸はただ栄養を吸収するだけでなく、体を守る免疫機能を支える重要な役割も担っています。そのため、腸内の状態が健康に与える影響はとても大きいといえます。

よく耳にする「腸内フローラ」とは、腸の中に住むさまざまな微生物の集まりを指します。

この微生物には、健康をサポートしてくれる「善玉菌」と、増えすぎると不調を引き起こす「悪玉菌」が含まれています。

腸内環境が整うためには、この二つのバランスがとても重要です。このバランスが保たれていると、腸が元気に働き、体全体の健康を守る力が高まります。

今回は、腸内環境が愛犬や愛猫の健康にどのように影響するのか、さらに具体的な腸活の方法についてわかりやすく解説します。

なぜ犬や猫に「腸活」が必要なの?

現代の犬や猫は私たち人間と同じように、さまざまな要因で腸内環境が乱れやすくなっています。その背景には、日々の生活習慣や環境が大きく影響していると考えられます。

以下に、その主な理由をご紹介します。

・ストレスが腸に与える影響

引っ越しや家族構成の変化、新しいペットを迎え入れるといった環境の変化は、飼い主様にとっては小さなことでも、愛犬や愛猫にとっては大きなストレスとなる場合があります。こうしたストレスは腸の働きを低下させ、消化不良や便通の乱れを引き起こすことがあります。

・運動不足による腸の動きの低下

特に室内で過ごす時間が長い犬や猫は、運動不足になりがちです。運動不足になると、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう:腸がリズミカルに動いて消化物を送る動き)が鈍くなり、便秘や消化不良の原因となります。適度な運動は、腸を健康に保つためにも欠かせません。

・偏った食事や不適切なフード

高脂肪や添加物の多いフードを食べ続けていると、腸内の悪玉菌が増えやすくなります。

また、野菜や穀物に含まれる食物繊維が不足している場合も、腸内環境が悪化しやすくなります。愛犬や愛猫の健康を守るためには、バランスの良い食事を意識することが大切です。

腸内環境の乱れが引き起こす症状

腸内環境が乱れると、以下のような症状が現れることがあります。

・下痢や便秘

腸内のバランスが崩れると消化吸収がスムーズに進まなくなり、腸内で異常発酵が起こることがあります。その結果、便がゆるくなったり、逆に排便が滞ったりといった問題が見られるようになります。

・食欲不振

腸が不調になると、食欲が低下することがあります。

・皮膚トラブル

腸内環境の悪化は免疫機能にも直接影響します。そのため、皮膚がかゆくなったり、赤く炎症を起こしたりといった皮膚トラブルが起こることがあります。

・全身のだるさや元気消失

腸内環境が乱れると栄養の吸収効率が悪くなり、エネルギー不足に陥ることがあります。その結果、愛犬や愛猫がいつもより元気がない、動きたがらないといった様子を見せることがあります。

年齢による腸内環境の変化とケアの重要性

腸内環境の乱れは、愛犬や愛猫の年齢によっても影響の受け方が異なります。

<子犬・子猫期>

この時期は免疫機能が未熟で、腸内フローラもまだ安定していません。そのため、体調を崩しやすい時期といえます。腸活を意識して、腸内環境を整える習慣をつけることが健康な成長を支えるポイントとなります。

<シニア期>

シニア期に入ると、腸の働きが次第に鈍くなり、便秘や栄養吸収不足が目立ちやすくなります。このため、年齢に合わせたフードの選択や腸をサポートするケアが必要です。

さらに、季節の変化や住環境の違いも、腸内環境に影響を与えることがあります。例えば、寒暖差や湿度の変化が腸の働きを鈍らせることがありますし、急な環境の変化がストレスとなり腸内バランスを崩すこともあります。

犬と猫では腸活の方法が違うの?

犬と猫は食性や消化器系の特徴には大きな違いがあり、腸活の方法もそれに合わせて工夫する必要があります。ここでは、犬と猫の消化器系の特徴と、それぞれの腸活のポイントを詳しくご紹介します。

<犬の消化器系の特徴と腸活のポイント>

犬は雑食性で、肉類を中心に穀物や野菜も消化できる柔軟な消化器系を持っています。ただし、消化能力には限界があるため、すべての食品が適しているわけではありません。そのため、犬の腸活ではバランスを意識することが大切です。

■腸活ポイント

・バランスの良い食事

肉類を基本にしつつ、ビタミンやミネラルを含む食材を適度に取り入れましょう。ただし、穀物や野菜を与える場合は、量や種類に注意が必要です。

・食物繊維の摂取

消化を助けるため、食物繊維を適度に含む食材を取り入れると良いでしょう。サツマイモやカボチャなどがおすすめです。

・定期的な運動

散歩や遊びで体を動かすことは、腸の蠕動運動を活性化させ、便秘や消化不良を防ぎます。

<猫の消化器系の特徴と腸活のポイント>

一方、猫は肉食性が非常に強く、たんぱく質や脂質を主な栄養源とします。穀物や植物性食品を消化する能力は犬よりも低いため、腸活では食事内容の見直しが特に重要です。

■腸活ポイント

・高たんぱく・低炭水化物の食事

猫の健康な腸内環境を保つには、肉や魚を中心としたたんぱく質豊富な食事が適しています。炭水化物を控えることで腸の負担を軽減できます。

・水分補給の工夫

猫は自発的に水を飲むことが少ないため、便秘を防ぐには工夫が必要です。

新鮮な水を常に用意し、飲みやすい環境を整えることが大切です。例えば、複数の部屋に水を置いたり、動く水が好きな猫にはペット用のウォーターファウンテンを使ったりする工夫も効果的です。

・環境の安定

猫はストレスに敏感です。環境が変化すると腸内環境が乱れやすいため、安心して過ごせる場所や落ち着けるスペースを確保してあげましょう。

犬や猫の腸活におすすめの方法

腸活は、普段の生活に少し工夫を加えるだけで効果を期待できます。

以下に具体的な腸活方法をご紹介します。

<プロバイオティクスとプレバイオティクスを取り入れる>

プロバイオティクスとは、腸内環境を整える善玉菌そのものを指します。腸内に直接善玉菌を届けることで、バランスを整える効果が期待できます。

例:乳酸菌、ビフィズス菌

一方、プレバイオティクスは善玉菌のエサとなる成分で、善玉菌を増やすサポートをします。腸内で善玉菌が活発に働けるように助けてくれる重要な存在です。

例:オリゴ糖、食物繊維

これらを含むサプリメントや、腸内環境を考慮して作られた特別なペットフードを取り入れることで、腸内の健康維持を目指しましょう。与える際は、愛犬や愛猫の体調や年齢に合わせた適量を心がけてください。

<サプリメントの活用>

腸活に役立つサプリメントは、毎日のケアに取り入れやすい便利なアイテムです。

姉ヶ崎どうぶつ病院が認定病院となっている「ファイナルアンサー」は、犬や猫の腸内環境をサポートするために科学的な視点で開発されたサプリメントです。

このサプリメントは、信頼できる科学的根拠に基づいて厳選された成分で構成されており、腸内フローラを整える働きをしてくれます。腸の健康を意識したケアを始めたい方にとって、安心して使用できる選択肢といえるでしょう。

詳しい情報やご購入については、ファイナルアンサー公式サイトをご覧ください。

また、疑問があればぜひ当院にお気軽にご相談ください。

腸活を始める前に知っておきたいポイント

腸活は、愛犬や愛猫の健康をサポートするためにとても効果的ですが、正しい方法で進めなければ逆効果になることもあります。以下の注意点を参考に、安全かつ効果的に腸活を始めてみましょう。

<急な食事の変更は避けましょう>

犬や猫の消化器官は私たち人間と比べて非常に敏感です。急に食事内容を変えると、消化不良を起こし、下痢や嘔吐といった症状が出ることがあります。

新しいフードを導入する際は、1週間ほどかけて徐々に混ぜる割合を増やし、体を慣れさせていきましょう。

■おすすめの方法

・初日は新しいフードを10%程度混ぜる

・3日目以降、徐々に割合を増やし50%に

・1週間後を目安に完全に切り替える

<サプリメントの過剰摂取に注意>

腸活をサポートするサプリメントは便利で効果的ですが、与えすぎると体調を崩す原因になることがあります。

■適切な使用方法

・必ず製品に記載されている推奨量を守ること

・複数のサプリメントを併用する場合、成分が重複していないか確認する

<下痢や便秘が続く場合は要注意>

腸活を始めても以下のような症状が続く場合は、腸内環境が乱れている可能性がありますので、すぐに動物病院を受診しましょう。

・下痢が2~3日以上続く

・便秘が1週間以上続く

・便に血液や粘液が混じる

<かかりつけの獣医師に相談を>

腸活を始める前に、愛犬や愛猫の体質や健康状態についてかかりつけの獣医師に相談することがとても重要です。獣医師のアドバイスを受けることで、より効果的で安全な腸活を行うことができます。

■相談のポイント

・現在の腸内環境や体調について詳しく診てもらう

・腸活に適した食事やサプリメントを提案してもらう

・長期的な腸活プランを立ててもらう

腸活は小さな一歩から始めることが大切です。注意点を守りながら、無理のない範囲で進めていきましょう。もし不安があれば、まずは獣医師に相談してみてください。

まとめ

愛犬や愛猫の腸内環境を整えることは、健康を守るための大切なステップです。腸活を続けることで、免疫力の向上や便秘・下痢の改善だけでなく、全身の健康をしっかりと支えることができます。

ただし、腸内環境の改善は一朝一夕で成果が出るものではありません。長期的な視点で、日々のケアをコツコツと続けることがポイントです。また、腸活を始める際や、腸内環境について不安がある場合は必ずかかりつけの獣医師に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。

■消化器に関する記事はこちらから

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

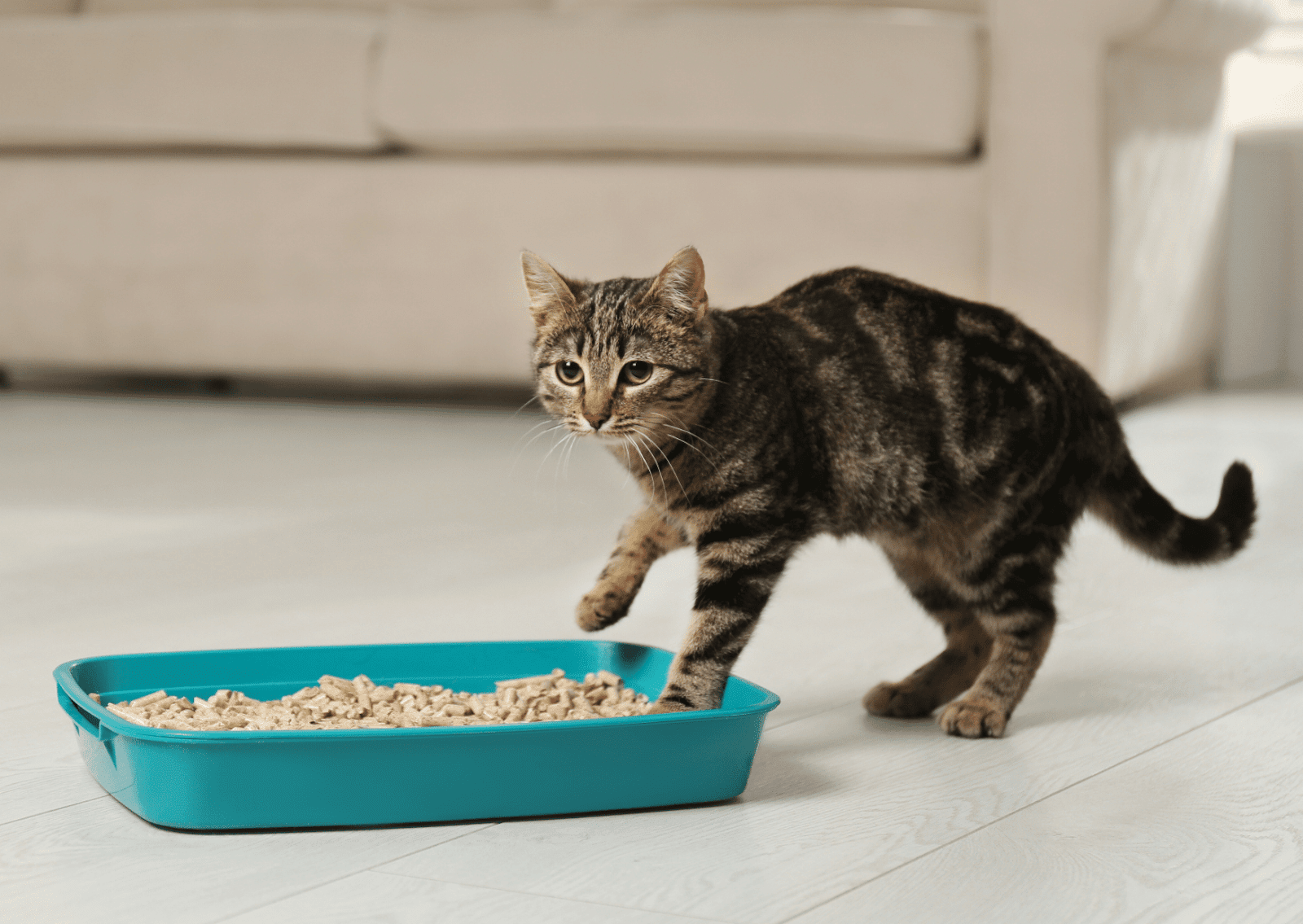

愛猫の排尿トラブルに要注意!症状別の原因と適切な対処方法|早期発見が重要

もし愛猫がトイレで苦しそうな様子や、いつもより頻繁にトイレに行く姿を見かけたら、それは身体からのSOSサインかもしれません。

近年、猫の排尿トラブルは増加しており、特に寒い季節は注意が必要です。

代表的な排尿トラブルには、尿路結石や膀胱炎などがあります。これらの疾患は、早期に発見して適切に治療を行うことで重症化を防げますが、放置してしまうと命に関わる深刻な状態に進行することもあります。

今回は、猫の排尿トラブルのサインや原因、適切な対処方法について解説します。

気をつけたい!猫の排尿トラブルのサイン

猫は体調の変化を隠す習性があるため、排尿トラブルの早期発見には飼い主様の観察力がとても大切です。

普段と違う行動や様子が見られた場合は以下のようなサインに注意し、すぐに動物病院を受診しましょう。

・トイレの回数が増えた、または減った

猫がいつもより頻繁にトイレに行く、または全くトイレに行かなくなる場合、それは体調の異常を示すサインかもしれません。

頻繁にトイレに行く「頻尿」の場合は、膀胱炎や尿路結石の可能性が考えられます。

一方、排尿の回数が極端に減った場合や、全く排尿できない場合には、尿路閉塞のような緊急性の高い疾患が疑われます。

・排尿時の鳴き声

トイレで苦しそうな声をあげたり、鳴き声が高くなったりする場合は排尿時に痛みを感じている可能性があります。これは膀胱炎や尿路結石などのサインとして疑われます。

・血尿

尿に血が混じっている場合は、膀胱や尿道で炎症が進行している可能性があります。

・トイレ以外での排尿(トイレの失敗)

普段はトイレで排尿していたのに、別の場所で排尿してしまう場合、膀胱炎などの影響でトイレが苦痛になっている可能性があります。

また、環境の変化やストレスが原因となっている場合も考えられます。

・トイレに長時間こもる

トイレに入ったまま出てこない場合は、尿が出ない状況が疑われます。特にオス猫は尿路閉塞を起こしやすいので注意が必要です。

・お腹の張り

尿が排出できず膀胱が膨れ上がると、お腹が硬く張ることがあります。

・その他の行動変化

排尿トラブルが原因で、食欲低下、ぐったりしている、または隠れるといった行動が

見られることもあります。

なぜ猫は排尿トラブルになりやすいの?

猫が排尿トラブルを抱えやすいのは、猫特有の生理的な特徴と、生活環境やストレスなどの要因が深く関係しています。

<猫特有の生理的な特徴>

猫は祖先が砂漠地帯で生活していた影響で、あまり水を飲まずに体内の水分を効率的に使う能力が発達しています。このため、尿を濃縮する仕組みが備わっていますが、その影響で尿中のミネラルが結晶化しやすくなり、尿路結石や膀胱炎のリスクを高める一因となっています。

さらに、雄猫は特に尿道が細長く狭い構造をしているため、尿路閉塞を起こしやすい傾向があります。尿路に結晶や炎症ができると、排尿が困難になることがあります。

<年齢や性別、生活環境が影響>

猫の年齢や性別、そして飼育環境も排尿トラブルに大きく関与します。

・年齢

高齢猫では腎臓の機能が低下しやすく、尿の生成や排出に問題が生じることがあります。腎臓の健康は排尿トラブルの予防に直結するため、年齢に応じたケアが重要です。

・性別

雄猫は尿道が狭く長いため、尿路閉塞を起こしやすい傾向があります。一方、雌猫は尿道が短く、細菌が膀胱に入りやすいため、膀胱炎が進行しやすいことが特徴です。

・室内飼育

室内飼育の猫では、運動不足やトイレ環境が原因となって排尿トラブルが起こることがあります。例えば、トイレが清潔ではない場合や、設置場所が猫にとって快適でない場合、トイレを避けてしまうことがあります。

<ストレスや食事も影響>

猫は環境の変化に非常に敏感です。例えば、新しい家族が増えたことや、家具の配置が変わったり、引っ越しをしたりすることがストレスの原因となることがあります。このようなストレスが蓄積すると、膀胱炎などの排尿トラブルを引き起こすことがあります。

また、食事の内容も猫の健康に大きく影響します。特に高マグネシウムのドライフードや、ミネラル分が多すぎる食事を続けていると、尿路結石の原因となる場合があります。

排尿トラブルの種類と主な症状

猫の排尿トラブルは早期発見と適切な治療が非常に重要です。ここでは、代表的な疾患ごとの症状と注意点を解説します。

・膀胱炎

膀胱炎は、猫に比較的よく見られる排尿トラブルの一つです。頻尿、血尿、トイレで長時間過ごすものの少量しか尿が出ない、排尿時に鳴くといった症状が現れます。

特にストレス性膀胱炎では、ストレスの原因を取り除き、生活環境を整えることが治療の鍵となります。

放置すると慢性化する可能性があるため、早期の対応が大切です。

・尿路結石

尿路結石は、尿中のミネラルが結晶化し結石になることで発生します。症状としては、頻尿、排尿困難、血尿、尿が出た後の残尿感などが挙げられます。

結石が進行して尿道を塞ぐと命に関わる尿道閉塞に発展することもあるため、細かなサインを見逃さないことが重要です。

・尿道閉塞(特に雄猫に多い)

尿道閉塞は、特に雄猫に多く見られる緊急性の高い疾患です。トイレに行っても尿が出ない、痛みで鳴く、吐く、食欲不振、ぐったりするなどの症状が見られることがあります。

この状態を放置すると数時間以内に命を落とす危険があるため、直ちに動物病院を受診する必要があります。

・その他の疾患

排尿トラブルには、以下のような疾患が関連している場合もあります。

・慢性腎臓病:腎機能の低下が尿の生成や排出に影響を与えることがあります。

・腫瘍性疾患:膀胱腫瘍などが膀胱炎や尿道閉塞を引き起こす原因となることがあります。

家でできる予防対策とは?

猫の排尿トラブルを予防するためには、日常生活での小さな工夫が非常に重要です。

水分摂取を促すことや、適切なトイレ環境を整えること、さらにはストレスを軽減する取り組みが、愛猫の健康を守るための鍵となります。

<水分摂取を促す工夫>

猫が十分な水分を摂取できるように、いくつかの方法を試してみましょう。

まず、家の中に水飲み場を複数設置することがおすすめです。猫は1カ所にまとめられた水飲み場よりも、複数の場所に分散された水飲み場を好む傾向があります。2~3カ所以上、水を飲める場所を用意してあげるとよいでしょう。

また、自動給水器を使うのも効果的です。自然の流水を好む猫は、静止した水よりも循環する水に興味を示すことが多く、自動給水器を使うことで水を飲む量が増えることが期待できます。

さらに、ウェットフードを取り入れるのも有効な方法です。ウェットフードはドライフードに比べて水分を多く含んでいるため、食事から自然に水分を摂取できます。

ドライフードと混ぜて与える「ミックスフィーディング」も、水分摂取量を増やすための工夫としておすすめです。

<適切なトイレ環境の整備>

トイレ環境の整備も、排尿トラブルを防ぐために重要なポイントです。

猫は清潔なトイレを好むため、1日1~2回を目安に掃除を行い、常に清潔さを保つように心がけてください。汚れたトイレを嫌がって排尿を我慢してしまうと、膀胱炎などの原因になることがあります。

多頭飼いの場合は、猫の頭数より1つ多いトイレを用意することで、トイレの取り合いによるストレスを軽減できます。

また、トイレの形状や砂の種類を見直し、猫の好みに合ったものを選ぶことも大切です。さらに、トイレは静かで人の通りが少ない場所に設置し、猫が安心して使える環境を作りましょう。

<ストレス軽減のための環境づくり>

猫がストレスを感じない環境を整えることも、排尿トラブルの予防につながります。適度な運動を促すために、キャットタワーやおもちゃを使って遊ぶ時間を作ることが効果的です。遊びはストレス解消だけでなく、健康維持にも役立ちます。

さらに、猫が安心して過ごせる静かなスペースを確保することも大切です。お気に入りのブランケットやベッドを用意し、落ち着いてリラックスできる居場所を用意してあげましょう。

いつ動物病院に行くべき?

猫の排尿トラブルは、軽度の症状でも放置すると命に関わる深刻な状態に発展することがあります。早期対応が重要なため、次のような症状が見られた場合は、速やかに動物病院を受診してください。

・排尿が全くできない場合

これは緊急事態です。特に雄猫では尿道閉塞の可能性が高く、放置すると膀胱の破裂や、命に関わる状態に陥る恐れがあります。

・血尿が見られる場合

トイレの砂が赤く染まる、または尿に血が混ざっている場合は、膀胱炎、尿路結石、膀胱腫瘍などの疾患が疑われます。

・排尿時に鳴く、または痛がる場合

排尿時に苦しそうな声を出す、排尿後もトイレでじっとしている場合は、痛みを伴う疾患が隠れている可能性があります。

・ぐったりしている場合

排尿トラブルが原因で全身の体調が悪化している可能性があります。

排尿トラブルは、早めに治療を始めることで予後が大きく改善します。愛猫に普段と違う様子や異変を感じたら、迷わず動物病院に相談しましょう。

さらに、定期的な健康診断は病気の早期発見にとても役立ちます。特にシニア期に入った猫や既往症のある猫の場合、最低でも年に1~2回を目安に健康診断を受けることで、大きな病気を未然に防げる可能性が高まります。

まとめ

猫の排尿トラブルは、些細な変化に見えても深刻な病気のサインである場合があります。そのため、日常的に愛猫の様子をよく観察し、普段と違う行動や体調の変化に気づけるようにすることが大切です。

また、トラブルを防ぐためには、水分摂取を促す環境を整えたり、清潔で使いやすいトイレを用意したりするなどの工夫が必要です。

さらに、ストレスを軽減できるような生活環境を整えることも、愛猫の健康維持に大きく役立ちます。

日々の適切なケアと観察を続けることで、愛猫が快適で健康的な暮らしを送れるようにサポートしていきましょう。

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む > -

症例

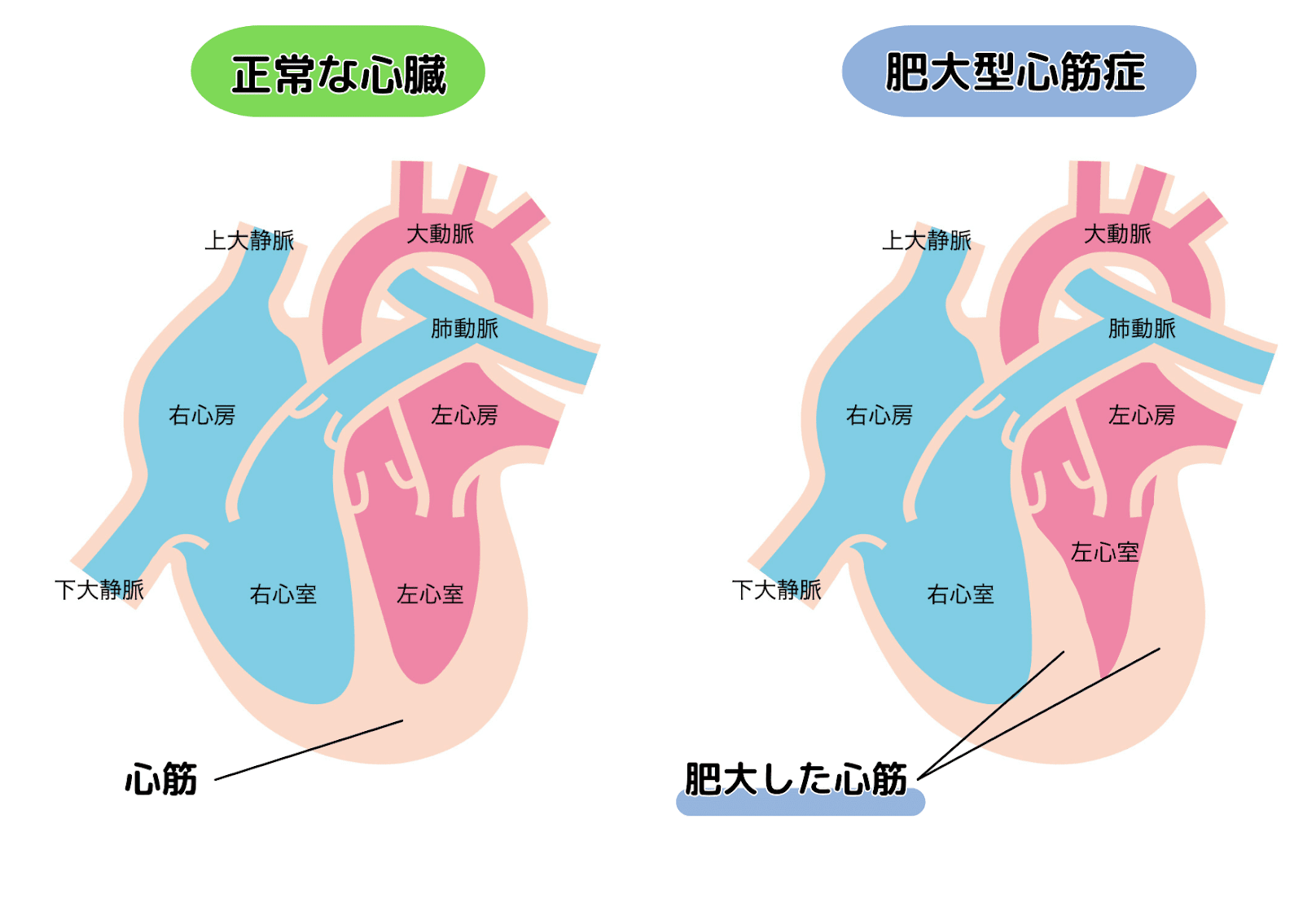

猫の肥大型心筋症とは?|早期発見のポイントと治療法を獣医師が解説

猫の肥大型心筋症(HCM)は、猫で最も多く見られる心臓病で、飼い主様にとって気づきにくい病気です。愛猫が元気そうに見えるときでも、肥大型心筋症が進行していることがあり、早めの対処が必要です。

今回は、肥大型心筋症の概要や症状、原因、治療方法について解説します。

また、日頃の観察や定期検査を通して早期発見につなげるためのポイントもご紹介しますので、大切な愛猫の健康管理のために、ぜひお役立てください。

肥大型心筋症とは?症状と原因を理解しよう

肥大型心筋症(HCM)とは、心臓の筋肉が異常に厚くなる病気で、特に心臓のポンプ機能を担う左心室の筋肉が厚くなりやすいのが特徴です。この筋肉の肥大によって心臓の内腔が狭まり、血液を十分に送り出すことが難しくなります。

このため、猫が呼吸を苦しそうにする、ぐったりして元気がないなどの様子が見られることがあります。進行すると、心不全や肺水腫、血栓症といった深刻な合併症を引き起こすこともあります。

また、メインクーン、ラグドール、アメリカンショートヘアなどの品種は肥大型心筋症のリスクが高いとされているため、これらの猫と暮らしている飼い主様は、定期的な健康チェックや検査を受けることで、早期発見につなげることが大切です。

気をつけたい!肥大型心筋症の初期症状

肥大型心筋症は猫の心臓病の中でも特に厄介で、早期発見が難しい病気です。

初期症状としては、元気がなくなったり、食欲が落ちたり、呼吸が速くなるといった変化が見られることがありますが、こうした症状は他の体調不良でも現れるため、見逃されやすいのが特徴です。

愛猫が遊びたがらなかったり、動くのを嫌がったりするようであれば、肥大型心筋症のサインかもしれません。

さらに、この病気の厄介な点は、病状が進行するまで目立った症状が出にくいため、病気がかなり進行した段階で気づくことが多いのも特徴です。

「普段どおり元気そうだから大丈夫」と油断せず、最悪の場合、突然死のリスクがあることを心に留めておきましょう。

肥大型心筋症の早期発見には、定期的な健康診断が欠かせません。たとえ検査で異常が見つからなくても、愛猫が健康であることを確認できる大切な機会となります。

動物病院での検査・診断方法

肥大型心筋症の診断には、心臓エコー検査(超音波検査)が最も重要です。心臓エコー検査では、心臓の構造や機能をリアルタイムで観察でき、筋肉が厚くなっているかや血流の異常があるかを詳しく確認できます。また、心臓内部や弁の状態もチェックできるため、肥大型心筋症の早期発見に欠かせない検査です。

そのほかにも、レントゲン検査が行われることがあります。レントゲンでは心臓のサイズや形を確認できるだけでなく、肺に異常がないか、胸部に水がたまっていないかも調べることができます。

また、心電図検査や血液検査も併用し、心臓の電気的な活動や腎臓・肝臓の状態を確認することで、総合的な健康状態を評価します。

これらの検査を組み合わせることで、肥大型心筋症の早期発見と病気の進行度の把握が可能になります。

治療方法と予後について

肥大型心筋症の治療は主に投薬が中心です。薬によって心臓への負担を軽減し、血流を改善することで、病気の進行を抑えることを目指します。

使われる薬には、心臓の筋肉の収縮を調整するもの、血管を拡張して血液の流れをスムーズにするもの、体内の余分な水分を排出する利尿薬などがあります。

ただし、これらの投薬のみで完治は難しいため、定期的な検査や愛猫の体調管理が欠かせません。

また、愛猫がストレスなく穏やかに過ごせる環境を整えることも重要です。ストレスは心臓に負担をかけるため、環境の変化をできるだけ減らし、安心して過ごせる空間を作ってあげましょう。

さらに、過剰な運動を避け、体重管理にも気をつけることが大切です。肥満は心臓にさらなる負担をかけるため、適度な食事量と軽い運動で、健康的な体重を保つように心がけましょう。

予防と日常生活での注意点

肥大型心筋症を早期に発見するためには、定期的な健康診断が欠かせません。

特に、心臓病のリスクが高いとされる品種や中高齢の猫は、少なくとも年に一度の健康診断をおすすめしています。健康診断で心臓の状態を確認し、異常がないかをチェックすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

日常生活では、愛猫の呼吸の様子や元気、食欲に気を配りましょう。

たとえば、呼吸が浅く速くなっていないか、疲れやすくなっていないかなどが観察ポイントです。普段と違う様子があれば、それが病気のサインかもしれませんので、少しでも気になることがあれば早めに動物病院を受診しましょう。

肥大型心筋症は、早期に発見できれば適切なケアとともに穏やかに過ごすことが可能です。飼い主様の愛情と日々の見守りが、愛猫の健康を支える大切な役割を果たしますので、普段からの観察と定期的な健診を心がけてください。

気になることがあれば、どうぞお早めに当院にご相談ください。

■関連する記事はこちらで解説しています

・犬と猫の健康診断の重要性について|気になる愛犬・愛猫の健康チェック!

千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」

続きを読む >